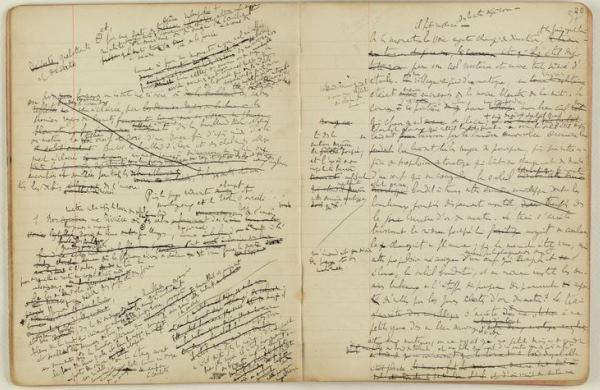

Мы вечно спешим – прочесть все интересные книги, посмотреть все интересные фильмы, обсудить прочитанное и увиденное с друзьями… Авторы Cineticle и рады бы написать по статье о каждом из своих любимых режиссёров, да разве всё успеешь! Во время работы над номером о другой «волне», оказавшейся в тени Годара и компании, случалось так, что выбранная коллегой персона притягивала и твоё собственное внимание. Так и рождались урывками, одна за другой, перекрёстные мысли о режиссёрах – мысли из записных книжек, которые могли бы вырасти в большие тексты. Теперь они доступны широкому кругу читателей, и это как раз тот случай, когда заметки на полях не уступают основному содержимому страниц.

Из записных книжек Алексея Тютькина

Долго разглядывал полароидный снимок, сделанный Жаном Эсташем на съёмочной площадке «Моих маленьких возлюбленных»: Ингрид Кавен с Райнером Вернером Фассбиндером рассматривают полароидные снимки – мне почему-то хочется думать, что на них запечатлены Дионис Масколо и Маргерит Дюрас, которые смотрят на полароидные снимки, на которых запечатлены Кавен и РВФ. Этцетера этцетера этцетера. Мне всегда казался странным кастинг «…Возлюбленных»: Ингрид Кавен и Дионис Масколо – почти встреча швейной машинки и зонтика на прозекторском столе. Интересно, а Фассбиндер и Дюрас встречались когда-нибудь? Невозможная встреча, неописуемое сообщество.

Полароидный снимок, сделанный Жаном Эсташем на съёмочной площадке «Моих маленьких возлюбленных»

* * *

После работы с Владом [Лазаревым] над сабами тетралогии Ануна, чувствую себя совершенно пришибленным. И ошеломлённым: как вышло, что такие четыре фильма на разрыв кинематографической аорты почти неизвестны, многими не увидены? Фильмы не просто штучные, а непонятно как придуманные и запечатлённые на плёнке. Каким путём можно было прийти к таким мыслям, как можно было выдумать способ их воплощения? Непонятно совершенно. Астрюк, Анун, Дюрас. Мышление кинематографом – причём, на самой границе разделения мышления и не-мышления.

* * *

Становиться-политическим в мае 1968 года – это снимать в четырёх стенах безумных / влюблённых, как Риветт, или вампиров, как Роллен, или каникулы, как Анун. Становиться-политическим как процесс стряхивания с себя перхоти больших политиков. Микрополитика, состоящая из жестов ускользания.

* * *

«Пуантийи» Аррьеты. Нет другого такого фильма, в котором Франсуаз Лебрюн была бы столь красивой – ослепительно красивой.

Франсуаз Лебрюн в фильме «Пуантийи» Адольфо Аррьеты

Из записных книжек Руслана Кулевца

Героини Лафон и Лебрюн – Мари и Вероника – воплощают противоположности: брюнетка и блондинка, француженка и полька, относительно взрослая и относительно молодая, владелица собственного магазина и медсестра, дежурящая по ночам. Однако пронзительный монолог Вероники в конце фильма выступает антитезисом к столь полярному положению. Любопытно, что и герой Жан-Пьера Лео, помпадур, не умолкающий на протяжении всего фильма, в конце становится риторически бессильным и молчит – ему предстоит совершить выбор, который невозможен. В языковом оцепенении пребываю и я после очередного пересмотра.

Кадр из фильма «Мамочка и шлюха» Жана Эсташа

* * *

Как память совершенно хаотично и бессвязно перебирает моменты из жизни, в конце концов отправляя их в свободное плавание, так и Ги Жиль пускает Жанну и Жана по временным пластам из монохрома и сепии, расположенным в эллиптическом порядке, но с заранее предначертанной грустной пуантой.

* * *

Фактурные свойства «Северного моста» Риветта можно ретроспективно, но вполне честно отыскать в кинематографе Роллена, в особенности в фильме «Реквием по вампиру». Но если не вдаваться в ревизию, Роллен – максимально дразнящий и преследующий; немудрено, что в процессе ознакомления с его миром был завязан узел влюблённости, а не включилась динамо-машина.

Кадр из фильма «Реквием по вампиру» Жана Роллена

Из записных книжек Никиты Поршукевича

Ален Кавалье – режиссер мелодрам для домохозяек. Но не совсем типичный. В начале 60-х через него проскользнули два фильма с алжирским следом. И это лучшее, что в них есть, хотя они и разбавлены «слезой комсомолки».

«Поединок на острове» (1962) и «Непокоренный» (1964) посвящены посттравматическому синдрому, который не могут пережить люди, ещё вчера воевавшие в Алжире. Они не могут привыкнуть к миру как таковому, приспособиться к законам обыденной жизни. В первом случае повествование ведется об активисте OAS (ультраправая националистическая организация, ставившая своей целью любой ценой сохранить Алжир за Францией) Клемане, который пускается в бега после предательства сообщника. Во втором – о дезертире Тома, который в поисках возможности вернуться обратно во Францию соглашается помочь в поимке и содержании под замком адвоката Доминик Серве, помогающей алжирцам. Вместе с ней он сбегает и устремляется к неминуемому трагическому финалу. Судьбы обоих искалечены войной, что уже представляет собой немалый трагизм, но Кавалье как будто этого мало. Он добавляет романтическую линию, которая наполняет фильмы подчас абсолютно неуместным слащавым лиризмом. Война и любовь – пожалуй, самый расхожий жанр, обращение с которым, чтобы он не переступил порог пошлости, требует особого таланта. Его у Кавалье, увы, не наблюдается. Он громко и прямолинейно заявляет о чувствах, фиксируя камеру на лицах героев, которые уже своим бэкграундом заслужили жалость, а тут ещё «корчатся» то в драматичных любовных позах, то от жалости к себе. Из-за подобного пресыщения чувствами их неспособность войти в мирную жизнь начинает отдавать твердолобостью. В фильме «Летят журавли» (1958) Михаила Калатозова также не обходится без всего этого, но жонглирование эмоциями происходит на фоне происходящих в настоящий момент событий, а не их переживания после. Или в «Зосе» (1967) Михаила Богина, где романтический промежуток между громом боёв наполнен тихостью и смирением. Кавалье же штопает кадры крупными стежками. Особенно в финальной сцене «Поединка на острове», где перестрелка между Клеманом и его «другом» Полем, спокойно живущим в сельской местности, символизирует схватку боевого прошлого и мирного настоящего настолько прямолинейно, что пули кажутся лишними – их место могли бы занять более тонкие символические единицы.

Кадр из фильма «Поединок на острове» Алена Кавалье

Из записных книжек Дмитрия Буныгина

Начало лета, «Хроника одного лета» Руша и Морена. Почему женщина с втравленным номером на руке, бывшая узница концлагеря, всё повторяет, сидя за общим столом, как пугает её и отталкивает мысль о сексе с чернокожим партнёром? Она сама – напротив юного негра по имени Ландри, довольно миловидного, и он, и его белые друзья не прячут улыбок, в их ласковом скепсисе тонут сбивчивые признания: да, был один раз, она однажды танцевала с чернокожим, но и это… оно было, но… нет, она не представляет, как она… она не хочет об этом думать.

О чём она не сможет не думать – утром, если ляжет с миловидным Ландри и проснётся первой? О том, что они с ним – как в фильме «Хиросима, любовь моя»? Женщина-травма и её экзотический любовник? Пьер Барбо, композитор «Хроники лета» играл у Рене отца Эмманюэль Рива. Бывшая узница идёт то ли в день, то ли вечером, она чернее улицы, по которой идёт, и говорит об отце. «Ты молодая, ты справишься, а я…» – он сказал ей… тут их заметил немецкий патруль…

Нет, она не хочет спать с негром.

Кадр из фильма «Хроника одного лета» Жана Руша и Эдгара Морена

* * *

Анук Эме – живой или мёртвой.

Астрюк экранизирует д’Оревильи, а всё равно получается По. Под пологом «Багряного занавеса» скрыта «Гробница Лигейи». У Альбертины, героини Эме, два страшных взгляда и один страшный жест. Первый взгляд – из зеркала, куда Альбертина будто бы спускается на колени, бросившись поднять оброненное блюдо. Жест же – если у мертвецов бывают жесты – на лестнице: длинная, как этот лестничный пролёт, рука покойницы (отчего умерла Альбертина? Сердечный приступ? В её возрасте? я ждал, что она очнётся, как злодей из «Дьяволиц» Клузо – вдруг и торжественно) цепляется за перила.

И взгляд, и жест страшны, но обрамлены традицией: так обычно и показывают, и будут показывать ужасное в кино: мертвец шевелится, мертвец пристально зырит из зазеркалья… Всё это и страшно, и страшно знакомо.

А вот второй взгляд – который хронологически первый – не подчёркнут, ничем не отчёркнут и текуч: мы видим первое тайное пожатие под столом, а в следующем кадре еле замечаем (еле успеваем сделать скриншот) царственную кривую полуулыбку, непредставимую на пугливой девушке, чьё сердце способно встать после шестимесячных потрахушек. Эта улыбка не принадлежит Альбертине. Так улыбается Смерть.

Кадр из фильма «Багряный занавес» Александра Астрюка

* * *

Камера-стило «Дурных встреч» не оставляет клякс, но уже полчаса я не могу уследить за смыслом ею написанного, отвлекаясь на выделываемые завитушки диалогов-восьмёрок и прочую каллиграфию. В картинах Большой Пятёрки (впрочем, и у «попутчиков» Рене и Маля тоже, да и в самых ранних примерах «волны» вроде позёристого дебюта Аньес Варда) горельеф стиля зачастую был одного уровня с содержанием, был им. Астрюк же, пионер над разломом эстетик, рукою обгоняет Мысль, опустошая одну за другой чернильницы Чувств. Узорчатые буквы, не будучи скованы единством места и/или действия (как в «Занавесе» и «Колодце и маятнике»), обособлены, разобщены, недостаточно вычурны и чересчур изящны для того, чтобы претендовать на чистые самостоятельные символы (за исключением сцены великосветского сборища: в одной из пустовавших верхних комнат нещадно натоплен камин, кажется, пылают стены, кажется, плавятся бывшие любовники; но и здесь Астрюка выручает По – ожившие (либо снизошедшие в Аид) Паскаль и Эме из «Багряного занавеса» перебрасываются репликами вроде «В этой комнате я не нахожу ничего, кроме призраков и пустоты»).

* * *

Веб-порно придумал Анун: в «Осени» герой-режиссёр и героиня-монтажёр включают дома камеру, болтают, полуголые, глядя в статичный кадр, наконец, трахаются.

Кадр из фильма «Осень» Марселя Ануна

* * *

«Новая волна» Годара – это революция, «новая волна» Ануна – эволюция. Приёмы внутрипланового монтажа «Простой истории» (Un simple histoire, 1959) прямо согласуются с традицией французского кино 30-х годов: нечто подобное эпизоду, снятому с субъективной точки зрения (1 кадр – некто читает газету, загораживая ею экран; 2-й и 3-й кадры – опускает газету, чтобы посмотреть (и дать посмотреть нам!), кто там идёт; 4-й кадр – поднимает это своеобразное бумажное забрало и возвращается к чтению), я видел в классических лентах Саши Гитри.

* * *

«19 лет, как кончилась война, и мне самой девятнадцать» – удивляется девушка и бежит к морю, одной фразой увязывая двойственную натуру этой то цветной, то черно-белой ленты: универсально-отвлеченной эпистолярной поэмы о разлученных влюбленных и в то же время городской симфонии Парижа и Бреста, полной суровой рефлексии («Любовь у моря», дебют Ги Жиля).

* * *

Задача Cineticle в этом номере – составить новый, свой, русско-французский словарь взамен смытого в унитаз маленькой Брижит из фильма Мулле.