Книга американской киноведа-феминистки Мэри Энн Доэн «Вторжение кинематографического времени» – масштабное исследование путей, на пересечении которых научные поиски fin de siècle регулярно встречались с кинематографической практикой. Доэн интересует не столько то, на что способен киноаппарат в руках учёных, сколько параллелизм и синхрония решений первых режиссёров и их прогрессивных современников из сферы науки. Основной мотив книги – модерное время не только демонстрирует свою множественность и неупорядоченность, но оно обретает свою конфигурацию во многом под воздействием новых темпоральностей, производимых кино. Cineticle публикует перевод 4-й главы из книги Доэн, в которой проясняется, как законы термодинамики помогают переосмыслить классическое противопоставление кинематографа братьев Люмьер и Мельеса. Перевод выполнила Оксана ВИВСЯНЮК.

Притягательность кинематографа в первые годы его существования отчасти заключалась в его статусе «машины». Реклама помещала в центр внимания именно проектор и часто позиционировала как источник развлечений не сами фильмы, а конкретную модель («Витаскоп», «Биоскоп» и тому подобные устройства) [1]. Как машине, или мотору, кинематографу была присуща механистическая привлекательность изобретений XIX века, будто без помощи человека неустанно перегонявших энергию в движение. Однако этот интерес к технологиям по сути своей не отличался от интереса к спроецированным на экран картинкам. В отличие от более ранних форм визуальной репрезентации – литературы, живописи, скульптуры – понимание которых занимало время, кино в силу своего механического устройства подчиняло зрителя неутомимому, непрерывному бегу своего собственного времени. Ранее субъект контролировал длительность восприятия объекта, что позволяло размышлять сколь угодно долго. Технологическая основа кинематографа олицетворила современную регламентированность времени, невозможность изменить направление, в котором оно движется.

Некоторые явления, на первый взгляд, противоречат такой интерпретации. Одно из них – довольно простое – заключается в обыкновенном техническом приёме: в ранние дни кинематографа фильм иногда проигрывали задом наперёд из желания узнать больше о технических ограничениях механизма, о том, как его можно использовать и как нельзя, а также из соблазна стать свидетелями того, как время будто бы бежит назад, и человек выпрыгивает из воды и встаёт в позу ныряльщика на причале, а осколки стекла снова собираются воедино. В 1897 году одна из газет Рочестера в анонсе подобного эксперимента, проводившегося в местном театре, писала: «Чему бы сей эксперимент ни послужил доказательством, по меньшей мере он будет являть собой любопытное новшество и станет желанным зрелищем для всякого, кто посещал Кинематограф». Однако желание, приписываемое здесь зрителю, трансгрессивно и проистекает из знания о том, что такая манипуляция над фильмом очевидно противоречит не только законам природы (движения), но также – и это, возможно, ещё более важно – законам самой кинематографической машины, безостановочно фиксирующей время как последовательность мгновений, «истинное» направление которой не подвергается сомнению. Данный «трюк» подтверждает доминантный, определяющий статус правила. Похожим образом – и в противоположность многократно отмеченному «удобству в употреблении» классического голливудского нарратива, когда его до конца разработали, – склонность первых зрителей пересматривать фильмы, часто один за другим, обуславливалась не только их коротким хронометражем, но признанным контролем времени над смыслом в фильмах, ещё не напитанных линейностью нарратива. Как пишет рочестерский «Пост Экспресс» в заметке о фильме братьев Люмьер «Завтрак младенца» (Repas de bébé, 1895): «Зритель обычно настолько пристально наблюдает за счастливым трио за столом, что не замечает, как живописны деревья и кусты, раскачивающиеся от сильного ветра. И так с каждой картиной: они полны занятных мелочей, которые становятся заметны одна за другой по мере того, как одни и те же кадры просматриваются несколько раз» [2].

Кадр из фильма «Дилемма художника»

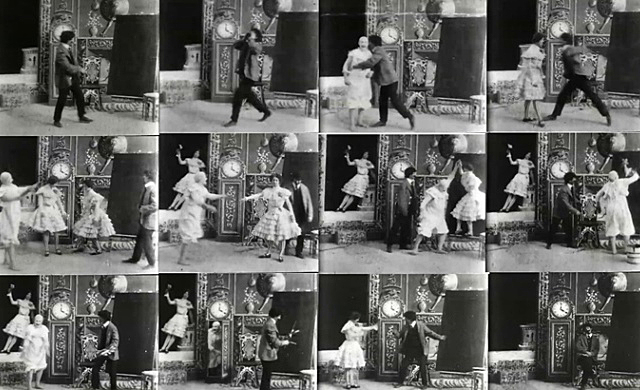

Следующим аргументом, опровергающим доминантную однонаправленность времени, является включение обратимого времени в диегесис. Этот аргумент выглядит более серьёзным, поскольку не связан с настолько очевидным баловством с техникой. Скорее, здесь имеет место семиозис – трансформация технологических условий существования самого кинематографа в считываемые знаки. На самом деле существует немало упоминаний о том, что в ранних фильмах чаще использовались возможности перемотки ленты в обратной последовательности в качестве «спецэффекта». Киноартина Эдвина Стэнтона Портера «Дилемма художника» (The Artist’s Dilemma, 1900) [3] представляет собой особенно любопытный случай. Сюжет таков: в студии, пространство которой обозначено пьедесталом для натурщиков, старинными часами и мольбертом, художник засыпает в кресле возле часов. Из них, открыв центральную панель, появляется натурщица, которая будит художника, после чего занимает позицию на постаменте. Когда художник начинает кропотливо её рисовать, из часов появляется ещё один персонаж – подобное привидению сверхъестественное существо, напоминающее клоуна или демона. Этот демон-клоун, будучи восхищён натурщицей, занимает место художника и, достав ведёрко и кисть из часов, продолжает рисовать – или, выражаясь точнее, «вырисовывать из небытия» – её портрет. Очевидно, что эта часть фильма снята с использованием обратной перемотки: кадры, на которых клоун-демон замазал портрет чёрным, проигрываются наоборот, так что кажется, будто из-под размашистых, небрежных мазков его кисти появляется впечатляющего сходства портрет. Затем он помогает своему творению сойти с портрета и ожить [4]. Натурщица спускается с постамента, кланяется своей копии, и эти две женщины вместе начинают танцевать. В завершение короткого танца они пинком сбивают с ног изумлённых художника и демона. Когда те снова встают на ноги, девушка с портрета исчезает, а за ней и демон. Художник пытается поцеловать натурщицу, которая внезапно превращается в демона. Тот толкает художника на землю, в один прыжок оказывается перед часами и исчезает. Художник вновь занимает позицию спящего, и, судя по тому, что часы, как и в начале картины, показывают четыре, диегесис здесь имеет статус сна.

Хотя и неясно, в чём заключается дилемма художника (поскольку само понятие предполагает выбор), этот фильм наводит на множество мыслей о некоторых проблемах репрезентации, с которыми сталкивается новая технология. Внешне безупречный мимезис натурщицы под действием магического трюка, совершённого демоном (и удавшегося благодаря особенно кинематографичному «трюку» обратной перемотки) активируется, чтобы размыть линию между натурой и изображением, объектом и репрезентацией. Параллель между реалистичным портретом и картинкой фильма – оба заключены в рамку и появляются из черноты – демонстрирует, что фильм пытается повторно запечатлеть необыкновенное сходство кадра с волшебством, а волшебство изобразить как обратную сторону науки. Не менее значительно то, что вся «дилемма» появляется из часов, механизма для репрезентации времени, с которым соотносится данная мизансцена. По меньшей мере, часть посыла, зашифрованного в фильме, – это отношения между обратимым и необратимым временем. Хотя часы свидетельствуют, что в пространстве сна время стоит на месте, по мере развития квази-нарратива становится ясно, что некое движение вперёд всё же имеет место, происходят некие события в рамках линейного времени. И обратимое время подчиняется логике происходящего. В конечном итоге в «Дилемме художника», как и во многих других магических фильмах данного периода, движение в обратном направлении подчиняется если не полностью развитой логике нарратива, то логике текста. Оно имеет своё обоснование.

Увлечение противоречием между временем, которое можно повернуть вспять, и временем необратимым, проиллюстрированное вышеуказанными примерами и явлениями в раннем кинематографе, не ограничиваются сферой кинематографа, который во многих аспектах представляет собой всего лишь механическое воплощение репрезентационной необратимости. Вторая половина XIX века стала свидетелем пересечения множества новых концепций темпоральности, включая те из них, что использовались в физике, психоанализе, биологии и физиологии, археологии, истории и эволюционной теории, а также в зарождающихся современных технологиях. Все они в определённом смысле отдают дань концепции необратимости. Эта глава посвящена этапу зарождения концепции времени как «стрелы» и фокусируется на развитии понятия необратимости в термодинамике и его влияния на культуру в широком смысле слова. Необратимость имеет значение не только для фундаментального переосмысления темпоральности, но также – поскольку его валидность скорее имеет статистический характер, чем причинно-следственный, – для эпистемологического отрыва от традиционных представлений о детерминированности. Работа Чарльза Сандерса Пирса, как утверждается в предыдущей главе, полностью совместима с этим переосмыслением причинно-следственных отношений, обусловленности и детерминизма, а также с новым акцентом на статистику. В данной главе я анализирую появление статистики как трещину в классическом понимании отношений между деталью и обобщением, индивидуальным и массовым, как логику, в особенности присущую массовой культуре. Объединение статистики и термодинамики связывает время скорее со случайностью, чем с предопределённостью, что в некой степени парадоксально, поскольку его необратимый характер подразумевает ригидность, определённость и направленность. В то же время необратимость – это в большей мере вероятность, чем определённость, к тому же имеющая отношение к возрастающему хаосу и деорганизации в силу своей близкой связи с энтропией в физике.

В наиболее мейнстримной своей форме фильм воплощает сам принцип необратимости. На базовом уровне он неуклонно движется вперёд, упорядоченно воспроизводя действия в ожидаемой последовательности, несмотря на свою способность показать их в ровно противоположном порядке. И даже относительно редкое воспроизведение времени или движений в обратной последовательности в жанрах наподобие slapstick comedy подчинено механизированному, отрегулированному порядку работы проектора. Как отметил Жак Омон: «С самого начала фильм диктовал зрителю длительность событий, которые показывал, и вместе с тем имел длительность в рамках общепризнанного, идентифицируемого времени: и хотя мы не можем игнорировать длительность фильма, мы всё же воспринимаем его внутреннее время, как будто сами живём по нему, и проживаем его в этом качестве» [5]. Эта необратимая линейность формирует питательную среду и поддержку для любого темпорального эксперимента, проводимого фильмом, будь то эксперимент с повторением, воспоминанием, проекцией или статичностью. Тем не менее, необратимость столь механической природы также формирует основу для подчинения фильма времени, понимаемому как вероятность. Чем дольше держится кадр, тем более вероятно раскрытие всего, что попадает в его фокус, как контролируемой последовательности событий, тем более вероятно вмешательство случая и неожиданности. Этот процесс наиболее очевиден в хрониках раннего кино, самые известные примеры которых – работы братьев Люмьер, но апелляция к случаю и времени как нарушению порядка также встречается в лентах производства Мельеса. В конце главы классическое противопоставление братьев Люмьер и Мельеса будет оспорено, а их отношение к роли вероятности и взаимосвязи в кинематографе – переосмыслено.

Дискурс, в рамках которого возможно размышлять о необратимости, многими теоретиками и историками определялся как дискурс термодинамики. До того, как законы термодинамики были усовершенствованы, в физике не было разработок, позволяющих установить направление времени. Материальный мир и его законы возможно было проанализировать не обращаясь к измерению темпоральных характеристик. Закон всемирного тяготения Ньютона и законы движения планет, выведенные Кеплером, имеют дело с процессами, симметричными с точки зрения времени (эта симметрия присуща не только орбитальному вращению, но и столкновению молекул и ядерным реакциям) [6]. Однако сам термин «термодинамика» подразумевает, что она имеет дело с явлением диссипации энергии, которая в отсутствие внешнего источника энергии – в замкнутой системе – является односторонним процессом. Тепло самопроизвольно направляется от горячих объектов к более холодным. В закрытой системе этот процесс необратим. По этой причине в физике термодинамика служит основой для идеи «стрелы времени».

По мнению Мишеля Серра, который неоднократно указывал на серьёзнейшую историческую важность термодинамики в XIX веке, концепция системы и её отношения к времени часто менялась и в какой-то момент подчинялась математической логике и зависела от формулировки постулатов и проработанности выводов из этих постулатов (классическое понятие знания, принадлежащее таким фигурам как Декарт, Спиноза или Лейбниц). Такая система была совершенно независима от времени как переменной. Либо же система могла быть механической и состоять из элементов, характеризуемых устойчивостью, несмотря на подвижность или вариативность её объектов (определение солнечной системы Лапласа). Здесь время присутствует, но его направление не имеет значения. Обращение времени вспять не произвело бы сколько-нибудь значительной физической или материальной перемены. Но третий тип системы, термодинамический, основанный по сути своей на циркуляции энергии и совершении движения, даёт начало идее необратимости времени, поскольку второй закон термодинамики – закон возрастания энтропии – диктует полную «тепловую смерть» Вселенной, состояние максимальной энтропии, в котором абсолютное равновесие означало бы прекращение всех процессов. По утверждению Серра (а также многих других авторов), термодинамика является попыткой объяснить, теоретизировать работу парового двигателя: «Как только станет возможным построить их и подвести теоретическую базу под их работу – паровые двигатели или двигатели внутреннего сгорания, химические, электрические, турбинные двигатели и так далее – меняется понятие времени… С этого момента время наделено направлением. Его не повернуть вспять, и оно устремлено от порядка к хаосу, или от отличительной черты к распаду и рассеиванию гомогенной смеси, из которой не может возникнуть ни энергии, ни силы, ни движения» [7]. Единственное поле физики, для которого темпоральность имеет значение, возникает на почве проблематики машины.

Первые и второе начала термодинамики, сформулированные физиками в 1840-х, произвели выдающийся эффект – неуловимый и вместе с тем явно выраженный – на ряд сфер, включая литературу, биологию, психоанализ и информационную теорию. Первый закон, широко известный как закон сохранения энергии, устанавливает, что энергия может менять свою форму, но конечное её количество остаётся неизменным – она не может уйти в никуда. Хотя этот закон был предвосхищен и «открыт» различными людьми, работавшими в разные периоды в разных странах (такими, например, как Сади Карно, Джеймс Прескотт Джоуль, Роберт Майер), теснее других с ним ассоциируют Германа фон Гельмгольца – человека, который вывел его математическую формулу. Второй закон также связывают с несколькими фигурами, включая Гельмгольца, Рудольфа Клаузиуса, и сэра Уильяма Томсона, лорда Кельвина. Согласно этому закону, полезная энергия полностью и необратимо заканчивается в процессе трансформации и рассеивается, что неизбежно ведёт к распаду и смерти закрытой системы. Таков закон энтропии.

Эти два закона, по крайней мере на первый взгляд, противоречат друг другу. Можно сказать, что принципы познания в XIX веке фактически возникли на основе их кажущегося несогласия. У Энсона Рабинбаха говорится, что эта нестыковка, их «парадоксальная взаимосвязь», определяет очертания современности [8]. С одной стороны, закон сохранения энергии питает оптимистичный взгляд на прогресс как на закономерно возрастающую производительность и рациональный контроль над природой. С другой стороны, второй закон термодинамики поддерживает теории неизбежного упадка и разрушения, разложения до полного хаоса и дезорганизации, по всей видимости приближаемых изобретениями современности. Однако оба закона лишь на первый взгляд противоречат друг другу, поскольку первый рассматривает количество энергии, а второй – её качество (а именно, является ли она «полезной»). Первый закон описывает систему, для которой наличие времени, идущего в том или ином направлении, необязательно. Второй закон рассматривает темпоральное измерение как необходимое. Таким образом, чтобы уточнить мысль Рабинбаха, стоило бы добавить, что идеи прогресса и разложения и упадка тесно связаны друг с другом и со вторым законом термодинамики. Как только теория энергии дополняется представлением о направленности времени, становятся возможны идеи исторического прогресса и упадка.

Тем не менее, это не означает, что между теоретической физикой и историей существует прямая причинно-следственная связь. Термодинамика, как и становление истории в качестве научной дисциплины в отношении вопросов прогресса и деградации, появилась в контексте продолжавшейся в то время Промышленной революции, в ходе которой проблема времени становится насущной и привлекательной. В этот же период машина начинает дестабилизировать традиционные понятия работы и производства в соответствии с императивами усиливающегося капитализма. Ранее «работа» была технической концепцией в рамках классической физики (динамики), однако эта трактовка начинает меняться по мере того как фокус сместился на производительность и потери в отношении машины. Термодинамика сосредотачивается на неизбежности потерь, рассеивании и, как следствие, невозможности создания идеальной машины. В то же время она ищет способы минимизировать потери, победить неизбежность и, таким образом, управлять временем.

В силу принципиальной важности парового двигателя в технологическом мировоззрении, начало которому дала Промышленная революция, тепло в термодинамике приобрело ключевое значение. Базовый принцип преобразуемости энергии следовал из того факта, что тепло и работа воспринимались как эквиваленты. И именно концепт энергии в итоге получил предпочтение в обоих законах термодинамики. Эта центральная позиция энергии сообщала всей теории невероятное обобщающее свойство, позволяя ей покрыть не только различные физические явления – тепло, свет, электричество и магнетизм – но и области других наук, имеющих отношение к энергии, включая биологию и химию. По словам П. М. Хармана, «фундаментальный статус энергии был основан на её неизменности и преобразуемости, а также объединяющей роли, которую она имела для соединения всех физических явлений внутри сети преобразований энергии» [9]. Начиная с XIX столетия, термодинамика функционировала как некий основной дискурс, дестабилизирующий границу между живым и неживым, уподобляя человеческое тело Вселенной в том смысле, что и то, и другое служило устройством для сохранения, преобразования и использования энергии (хотя Вселенная является закрытой системой, в то время как человеческое тело – нет). Энергия и работа были паролями и составляли базовые стихии этой мощной эпистемологии. Термодинамика создала благодатную почву для подробного исследования рабочей силы (концепции, впервые применённой к машинам и лишь потом распространившейся на человеческое тело) и объединённых концептов работы и усталости. В этом контексте объект, выполняющий работу, приобретает центральное значение, как тщательно проиллюстрировал Энсон Рабинбах, так что Эмиль Крепелин, один из основоположников психофизики, психолог, сделавший главный акцент своих изысканий на утомляемости, смог заявить: «человек по природе своей – это инструмент… его призвание заключается в том, чтобы находиться на своём месте и выполнять свою задачу» [10]. Одним из результатов подобного образа мыслей были масштабные, упорные исследования трудозатрат по времени на рубеже веков (большой вклад в них сделал Маре), в которых ключевым и определяющим элементом был «homo faber».

Энергия присутствует повсюду и в высшей степени легко поддаётся трансформациям, однако логические взаимосвязи между первым и вторым законами термодинамики требуют подразделять её на две категории – полезную и непригодную к использованию. Первый закон постулирует, что количество энергии остаётся постоянным в пределах изолированной системы; её форма или природа может измениться, но сама энергия не может быть создана или уничтожена. Следовательно, рассеивание, которое неизбежно в соответствии со вторым законом, не эквивалентно исчезновению. Когда энергия рассеивается, она изменяет форму так, что становится непригодной для использования – то есть непригодной для совершения работы. Эта трансформация устраняет разницу значений таким образом, что например, поток тепла в более прохладное место со временем создаёт термодинамическое равновесие (в соответствии с теорией в конце концов этот абсолютный стазис и приведёт к смерти Вселенной). Отсюда следует, что энергия полезна – пригодна для совершения работы – в случае наличия критически важных различий. Гравитационная энергия, извлекаемая из воды, полезна – чтобы повернуть колесо мельницы, к примеру – только при условии, что уровни, с которого и на который падает вода, различаются по высоте. Гравитационную энергию водоёма – озера или океана – не применить в силу отсутствия такого различия.

С этой точки зрения энтропию можно определить как уничтожение различий. По утверждению Ричарда Морриса, второй закон можно сформулировать несколько иным образом, и тогда он будет устанавливать, что в изолированной системе энтропия всегда будет возрастать (или никогда не уменьшаться, выражаясь точнее, поскольку она иногда остаётся на одном и том же уровне). Увеличение энтропии будет эквивалентно возрастающему уменьшению неравновесия, и таким образом, «энтропия может быть определена как отсутствие неравновесия» [11]. Такое определение выглядит в значительной степени витиевато, поскольку содержит двойное отрицание. Следуя этой логике, второй закон термодинамики даёт определение тому, что, по сути, является увеличением отсутствия – если энтропия увеличивается, различий будет всё меньше и меньше. Моррис придерживается мнения, что невозможно упростить ситуацию, дав энтропии определение равновесия, потому что равновесие – это конечное состояние, и энтропия увеличивается на пути к нему. Невозможно отрицать тот факт, что по логике термодинамики увеличивается именно отсутствие, или потери. Более широко энтропия понимается в ином, несколько отличном, негативном смысле как хаос, а второй закон – как предписывающий (диктующий) постоянное возрастание хаоса во Вселенной. В этом случае хаос означает состояние, в котором нет различий, а значит, невозможны категоризация и знание – лишь безликая однородность без каких-либо признаков динамики. Необратимость времени, следующая из второго закона, проявляется в уменьшении возможности дифференциации, в приближении к состоянию, в котором не будет двигателя перемен. Такая ситуация стимулирует появление эпистемологического императива умножать различия и увеличивать их интенсивность под влиянием тревоги, вызываемой течением времени. Различие воспринимается одновременно как социальный и механический двигатель.

Поразительно, как много обсуждений термодинамики прибегают к кино или видео в попытках объяснить второй закон и сделать концепт энтропии более доступным. Эта тенденция демонстрирует, что фильм в некотором смысле понимается широкой публикой как образец необратимости времени, как наиболее эффективный способ проиллюстрировать идею «стрелы времени». Например, в своём рассуждении на тему термодинамики и её отношения к биологическому знанию (включая эволюционную теорию) Франсуа Жакоб заявляет:

В физике второй закон термодинамики наделяет явления направлением; ни одно событие не может происходить в направлении, отличном от наблюдаемого, поскольку это означало бы уменьшение энтропии. Ни один элемент Вселенной не может вернуться к своему прежнему состоянию, что можно было бы представить себе в чисто механической системе, такой, как воображаемые часы. Ни в органическом, ни в неодушевлённом физическом мире последовательности кадров, изображающие эволюцию, не могут быть проиграны назад [12].

Уоррен Уивер, в попытках объяснить степень важности термодинамики и в частности её влияние на теорию информации, также прибегает к фильму, приводя пример средства передачи темпоральности:

В физических дисциплинах энтропия, присущая ситуации, выступает мерой степени её рандомизации, или если можно так выразиться, того, насколько тщательно «перетасованы» события; физическим системам настолько присуще становиться менее упорядоченными, или более рандомизированными, что по мнению Эддингтона в первую очередь именно эта тенденция задаёт стреле времени направление – что пролило бы свет, например, на вопрос, в какую сторону проигрывается фильм физического мира [13].

В то же время, наиболее детальным и обширным образом кинематограф и видео используются в качестве иллюстрации к объяснениям концепции энтропии в «Стреле времени» Ричарда Морриса. Он открывает дискуссию подробным описанием фантазии, в которой инопланетный космический корабль приближается к Земле настолько, что становится возможным направить на него шаттл. По прибытии на корабль выясняется, что он явно попал в аварию, и команда его давно мертва. Однако на нём находят диски, содержащие то, что по всей видимости является видеозаписями. Содержание первых двух – планета, вращающаяся вокруг собственной оси; планета, вращающаяся вокруг звезды; анимация, изображающая то ли столкновение альфа-частицы и ядра тория-234, в результате которого образуется уран-238, то ли распад ядра урана-238 на торий-234 и альфа-частицу; несколько никем не виданных ранее транспортных средств, передвигающихся кругами по некому покрытию – не даёт учёным никакого понятия о том, в каком направлении просматривать видеозапись, чтобы она отображала реальность. Однако наконец они находят диск с записью, на которой раскалённый, светящийся кусок металла в щипцах постепенно тускнеет, теряя тепло в процесс соприкосновения с щипцами и окружающей средой. Теперь учёным ясно, что они проигрывают записи в «правильном» направлении, то есть от начала к концу, поскольку второй закон термодинамики постулирует, что тепло всегда непроизвольно передаётся от горячих объектов к холодным, и никогда не в обратном направлении. На примере данного сценария Моррис демонстрирует, насколько велико значение термодинамики как индикатора направления времени в физике.

Все эти обращения к фильму и видео в попытках объяснить термодинамику сопряжены с их предполагаемой референтностью, то есть знание о направлении темпоральности связано с качествами, которые воспринимаются как специфические референтные качества фильма. Первые два (в дискурсах Жако и Уивера) подразумевают, что фильм – это прозрачное окно в мир, которое просто записывает физические процессы материального мира. Более сложным образом задействован фильм у Морриса, поскольку в двух случаях он приводит в пример мультфильмы, что, казалось бы, должно было снизить значение индексальности среды. В то же время, примеры с анимацией не являются решающими для определения направления времени (и фактически, не могли быть решающими, поскольку анимация вызвала бы нежелательные вопросы по поводу художественного или документального статуса репрезентации). Аргументация всех перечисленных авторов основана именно на том, что вопрос статуса кинематографического изображения как репрезентации не поднимается. Учитывая статус фильма как идеальной иллюстрации ко второму закону термодинамики, необратимость времени и референтность сталкиваются друг с другом или, выражаясь точнее, оказываются неразрывно связаны. Фильм олицетворяет определённость и неизбежность темпорального направления только за счёт порабощения статусом этого направления как индексальной записи. Здесь напрашивается предположение о том, что фильм отображает «реальное» или точное направление времени, и это совпадает с тем предположением, что направление имеет прямую, неопосредованную референтность. С этой точки зрения, изображение в фильме должно читаться как импринт или след определённого момента во времени.

Таким образом, в некотором смысле фильм исторически работает на то, чтобы ознакомить нас с концептом темпоральной необратимости, до такой степени, что это дало Илье Пригожину и Изабелле Стенгерс причину утверждать, что «странность» классической (пре-термодинамической) физики эквивалентна «странности» фильма, проигранного задом наперёд. Однако в XIX веке, в дискурсивных областях, подверженных кодификации «науки», необратимость была радикально новой и, во многих аспектах, пугающей идеей [14]. В понятии классической физики (динамики) время было полностью обратимо, что уравнивало прошлое и будущее между собой. Все перемены были сведены к перемещению материальных объектов из одной позиции в другую по заданным траекториям. Как отмечают Пригожин и Стенгерс, базовыми характеристиками траекторий являлись «закономерность, предопределённость и обратимость» [15]. До тех пор, пока действующие силы известны, вычислить прошлое и будущее состояния остаётся возможным, если нам известно изначальное состояние. Таким образом, «всё дано», повторяют за Бергсоном Пригожин и Стенгерс. Траектория в классической динамике удивительно статична. Законы и детерминизм в рамках подобной проблематики могут быть сформулированы лишь ценой исключения из расчётов времени, в безвременном порядке, при котором эффекты движения, ускорения и столкновений материальных объектов полностью обратимы. Александр Койре описывает движение в динамике как «движение, несвязанное с временем или, что более странно, движение, которое продолжается в периоде вне времени – движение настолько же парадоксальное, как перемена без изменений» [16]. Понятия о законе и гармонии, управлявшие классической физикой, были отражены в зеркале естественных наук пре-дарвинистскими теориями гармонии и причинной обусловленности всех видов живых существ.

Тем не менее, необратимость стала ключевым концептом во многих дисциплинах в течение XIX века – например, в биологии (эволюция), а также в термодинамике. Воплощение необратимости в физике часто воспринимается как условие, сделавшее мыслимым существование истории. До термодинамики, как пишет Серр, у мира «не было возраста»: «Теория теплоты, двигателей и резервуаров предполагает наличие разницы, смешения и необратимости. История и энтропия были изобретены вместе. Теперь у нас есть новое время, трагическая идея деградации и жалкая надежда на течение жизни, которое могло бы устремиться вспять» [17]. На заре эпохи парового двигателя термодинамика являлась ответом на проблему потери и непроизводительного расхода энергии. В то время как термин «энтропия» сам по себе выглядит нейтральным (он происходит от греческих слов «эн» – «в» – и «тропос» – «поворот» – что означает наличие некого пространства для изменения, трансформации), широко используемые «рассеивание» и «распад» воспринимаются как негативные понятия. Энергия рассеивается – в самых негативных коннотациях этого слова. Идея энтропии была неотъемлемой оборотной стороной прогресса. Как говорится у Пригожина и Стенгерс, моделью природы в классической науке были часы; для науки XIX столетия это был двигатель, останавливающий свою работу, или запас энергии, которому вечно угрожала вероятность закончиться [18]. Необратимость здесь обозначает неизбежность конца, неотвратимую «тепловую смерть» Вселенной. Согласно анализу тех же авторов, «специфическая форма репрезентации времени в физике как тенденции к гомогенизации и смерти скорее напоминает нам древние мифологические и религиозные архетипы, чем прогрессивное усложнение и разнообразие, описываемое биологией и социальными науками» [19]. Они связывают это возрождение античной мифологии с глубинной тревогой XIX столетия по поводу стремительной технологической трансформации и последующего ускорения повседневной жизни. Скачок от технологий двигателей к космологии частично отображал, насколько велико было значение этой тревоги, вызванной темпоральностью.

Другая основополагающая теория необратимости в XIX веке – теория эволюции – излагала диаметрально противоположное понимание времени, настолько отличающееся от описанного выше, что работы Карно и Дарвина часто воспринимались как антагонистические по отношению друг к другу. В то время как необратимость в термодинамике ведёт к рассеиванию, стиранию различий и упрощению (или выравниванию), в эволюционной теории она является источником возрастающего разнообразия и усложнения. В рамках биологии жизнь сама по себе часто видится как противоречие второму закону термодинамики и находится в состоянии «отрицания энтропии». С другой стороны, эволюция и термодинамика разделяют много теоретических допущений, и Людвиг Больцман (ассоциируемый с разработкой статистической термодинамики) был большим поклонником Дарвина. Необратимость времени, возможно, является главной характеристикой, разделяемой обеими теориями. После того, как естественный отбор произошёл, и вид прошёл через ряд изменений, совершённую трансформацию не обратить вспять. По словам Жакоба, вид может подвергнуться дальнейшим изменениям, но не может вернуться к своему предыдущему состоянию [20]. Более того, эволюционная теория игнорирует индивидуальное, отказываясь от фокуса на отдельно взятых особях в пользу более крупных популяций. Индивидуальные отклонения от нормы и вариации имеют значение лишь в том случае, когда они имеют влияние на весь вид в целом. Подобным образом термодинамика была разработана как объяснение макроскопических явлений. Хотя второй закон применим только к изолированным, закрытым системам, закрытая система в общем случае обозначает Вселенную (отсюда космологический масштаб последствий возрастающей энтропии). Термодинамика также задействует закон больших чисел в своей связи со статистикой и вероятностью. Она претендует на то, чтобы описывать не движения отдельных молекул, но передвижения их крупных совокупностей, которые со временем приближаются к состоянию наименее выраженной организации. Наконец, и термодинамика, и эволюционная теория устанавливают близкую связь между непредвиденностью и закономерностью, подрывая основы детерминизма в физике и биологии. Именно редкое непредвиденное обстоятельство, произвольный факт вариации, подвергается естественному отбору и таким образом «направляет» ход эволюции. Ничто в форме вида не предопределено – любая деталь могла бы выглядеть иначе. Термодинамика вместо того, чтобы разбираться с причинно-следственным детерминизмом, оперирует вероятностными категориями; энтропия или расстройство организации являются наиболее вероятными состояниями. Статистика – это не просто аксессуар, удобная математическая модель для термодинамики. У неё есть фундаментальный потенциал для объяснения природы вещей. Нет никакого секретного закона, запрещающего теплу направиться от более холодного тела к более горячему, но такое событие намного менее вероятно, чем противоположное ему. С точки зрения Франсуа Жакоба, «такого никогда не происходит на практике, хотя нельзя сказать, что в теории подобное событие совершенно невероятно» [21].

Существует такое прочтение второго закона термодинамики, в котором он ставит под вопрос само понятие «закона», и возможно, фактически это самый важный его эффект. У Пригожина и Стенгерс сказано, что в начале термодинамика представляла собой реконцептуализацию физики, которая сместила акцент с детерминистских, обратимых процессов на стохастические, необратимые и поддающиеся описанию статистическими методами [22]. Переход к статистической схеме истолкования явлений был, по крайней мере частично, связан с сильным сопротивлением концепции необратимости в сфере физики. Второй закон термодинамики противоречил основам ньютоновского наследия классической динамики и не примирялся с его давно устоявшимися законами и интеллектуальными триумфами. Скепсис по поводу необратимости во многих случаях был вызван её связью с макроскопическими процессами и, соответственно, ненадёжностью наблюдателя. В 1902 году Джозайя Гиббс привёл известный пример в поддержку мнения, что необратимость по своей природе была субъективна [23]. Если добавить в воду каплю чернил, они растворятся и вода приобретёт серый оттенок. Нам кажется, что этот процесс необратим. Однако если бы мы были способны различать молекулы на микроскопическом уровне, мы бы убедились, что система осталась неоднородной. Просто масштаб неоднородности перестал быть макроскопическим, заметным невооружённому глазу, уменьшившись до микроскопического. Необратимость времени считалась иллюзией (Эйнштейн горячо поддерживал данную точку зрения), изначально проистекающей из ограничений нашего разума и восприятия. Это мнение было тесно связано с идеей о том, что явления, ассоциируемые с открытием второго закона термодинамики – трение, вязкость, потери энергии паровым двигателем – были поправимы и являлись лишь врéменной проблемой, следующей из нашей технической и технологической некомпетентности. В противоположность объективным и стабильным законам физики Ньютона, необратимость изначально считалась «субъективной».

Сложность заключалась в концептуальном статусе, пожалованном «закону», который не был совместимым с классической динамикой, всё ещё с готовностью применяемой во многих сферах. Проблема достигла критической точки при изучении газов и теплоты в связи со скоростью молекул. Теплота заданного объёма определяется по отношению к средней скорости молекул – быстродвижущиеся молекулы ассоциируются с теплотой, медленные – с охлаждением. Однако столкновения и последующее изменение скорости отдельных молекул распределяются в случайном порядке по определению классической динамики. Только на уровне больших совокупностей молекул наблюдается, что теплота сообщается в необратимом направлении – к более холодным участкам от горячих – пока не достигается температурное равновесие (или максимальная энтропия). Таким образом, попытки вывести второй закон термодинамики из классической динамики провалились. Детерминированность столкновений и скорость отдельных молекул с использованием ньютоновой физики не предсказывали поведение больших объёмов газа. В 1871 году Джеймс Клерк Максвелл попытался разрешить этот конфликт, продемонстрировав, что в свете неудачи динамического объяснения требовался метод статистического расчёта. Его он и произвёл, одушевив неодушевлённое (впоследствии получившее от Уильяма Томпсона имя «демона Максвелла»). Демон Максвелла был смертным созданием, как и мы, имевшим, однако, дар «такого свойства, что мог проследить за движением каждой молекулы» [24]. Имея такую возможность, он смог бы собрать быстродвижущиеся молекулы в правой половине наполненного газом сосуда, а медленные – в левой, открывая и закрывая перегородку между половинами. Так демон победил бы второй закон термодинамики, поддерживая перепады температуры и снижая таким образом энтропию [25].

Этот мысленный эксперимент не имел своей целью выяснить, существует ли этот демон на самом деле. В то время как для того, чтобы произвести наблюдаемую передачу тепла от холодных объектов горячим, потребовался бы демон, подобный максвелловскому, но обладающий более мощными способностями к наблюдению и восприятию, на уровне отдельных молекул это явление происходит спонтанно, судя по случайности их движения. Одной из целей мысленного эксперимента Максвелла была демонстрация того, что второй закон термодинамики не отвечал критериям обусловленности причинно-следственными связями. Он имел дело не с определённостями, а с вероятностями [26]. Максвелл утверждал, что второй закон однозначно полагался на статистику. Вписать динамику и термодинамику в одну концепцию совершенно не представлялось возможным. Поскольку можно было представить себе механизм (демон Максвелла), который мог нарушать второй закон, полностью следуя законам классической динамики, термодинамика не могла быть определена как динамический закон, описывающий движение отдельных молекул. Хотя возможно было, что энтропия уменьшилась бы в определённых наблюдаемых случаях, эта было крайне маловероятно. Людвиг Больцман также осознавал шаткость концептуального статуса второго закона в сравнении с надёжностью закона о сохранении энергии. После нескольких провалившихся попыток вывести теорему в рамках динамики, которая соответствовала бы второму закону, к началу 1870-х Больцман также убедился в однозначно статистической природе этого закона. Он дал энтропии новое определение – меры вероятности. Тепловое равновесие – или максимальная энтропия – являлось наиболее вероятным вариантом распределения молекул. Отказ Максвелла от идеи важности движения отдельных молекул в пользу вычисления поведения крупных скоплений часто связывают с влиянием Адольфа Кетле, основателя «социальной физики» и автора идеи о «среднем человеке» [27]. Кетле применил знаменитую «колоколообразную кривую», или кривую нормального распределения, разработанную астрономами, к социальным явлениям. Для Кетле эта кривая была «идеальным выражением случайности» [28]. В физике, описание термодинамики как главным образом статистического закона ставило под вопрос само понятие закона, поскольку это был «закон», основанный на непредвиденном, на случайном, который отвергал саму необходимость и логику причины и следствия. Как отмечено у Жакоба, «с приходом статистической механики, как и теории эволюции, идея случайности утвердилась как основополагающий принцип природы» и «статистическая термодинамика полностью трансформировала взгляд на природу, главным образом потому, что совместила и сообщила статус взаимосвязанных и измеримых величин порядку и случайности – двум концептам, которые до этого считались несовместимыми» [29]. На смену понятиям, традиционно ассоциируемым с законом – непрерывности, обязательности, детерминизму, обратимости – пришли произвольность, необратимость, прерывистость и вероятность.

Статусу индивидуума так же предстояло историческое переосмысление. Хотя может показаться, что статистическая эпистемология отрицает индивидуальное в пользу массового, в некотором смысле она интенсифицирует индивидуальные качества, различия и случайные характеристики. По этой причине – а также потому, что анализ такого индивидуума не дал бы никаких применимых знаний – статистический метод отказывается от знания о конкретном индивидууме и концентрируется на больших группах. С точки зрения Жакоба, это подтверждает превосходство индивидуума над типом, а также свидетельствует о радикальной перемене в самом способе смотреть на вещи. Эта трансформация произошла в середине XIX века, и яснее всего наблюдается на подъёме эволюционной теории и статистической термодинамики. Жакоб считает, что существует два способа концептуализировать собрание предметов одного и того же типа (таких как молекулы газа или организмы одного вида). В первом случае члены группы могут рассматриваться как в общем и целом идентичные, следующие одному паттерну. Тип, а не индивидуальный объект, конструируют познаваемую реальность. Любые единичные отклонения или отличия от типического считаются незначительными либо пренебрежимо малыми. Второй подход, описываемый Жакобом, заключается в представлении группы как собрания индивидуальных объектов, каждый из которых уникален, в значительной степени отличается от других и не идентичен ни одному другому. Типа как такового не существует: «Нет больше паттерна, которому следует каждый по отдельности. Есть собранный воедино рисунок, всего лишь суммирующий среднее значение качеств каждого индивидуального объекта. Познаваемое, таким образом – это целая группа и распределение в её рамках. Усреднённый тип – всего лишь абстракция. Реален только индивидуум с его особенностями, отличиями и вариациями». Жакоб утверждает, что переход от первой эпистемологической концепции ко второй «обозначил рождение современной научной мысли» [30]. Согласно эволюционной теории, ни один тип, не подверженный мутации, не предопределял направления изменений видов. Перемены основывались на случайных событиях. В физике жёсткие законы детерминизма оказались в кризисе. В прочтении Жакоба реальность индивидуального противопоставляется реальности группы, хотя точнее было бы назвать это совокупностью индивидуальных объектов, подвергаемых объяснению с позиций статистики. Несмотря на то, что реальны только отдельные единицы с их различиями, их реальность не имеет последствий – нежизнеспособна с точки зрения эпистемологии. Статистика отрицает определённости, точность и обязательность, предпочитая им тенденции, направления развития и вероятности. Она признаёт и мирится с индивидуальным отличием, превосходя его.

Двусмысленность и проблематика парадигмы «индивидуальное – типичное» наглядно показаны в работах Кетле. Будучи бельгийским астрономом, он был хорошо знаком с биномиальной, или Гауссовой, функцией ошибок (нормальным распределением). Гауссова кривая была введена в 1809 году, чтобы выявлять неизбежные ошибки в астрономических измерениях и продемонстрировать, что распределение случайных ошибок концентрировалось вокруг среднего арифметического. Кетле перенёс эпистемологические умозаключения, основанные на гауссовом распределении, на сферу измерения человеческого и социального, утверждая, что кривая представляла фундаментальную социальную закономерность и поддерживала его концепцию «среднего человека» (home type), место которого было бы в центре нормального распределения, в то время как аномалии и крайности вытеснялись бы влево и вправо от центра. Переход от астрономических измерений к социальным повлёк за собой, как продемонстрировал Иэн Хэкинг, огромный концептуальный скачок, имевший абсолютно фундаментальное значение для становления социальной статистики и приобретения ею невероятно престижного статуса с самого начала XIX столетия.

Гауссово распределение служило средством точного, насколько это было возможно, измерения реального объекта (позиции звезды или планеты, например). Кетле был уверен, что эта же кривая могла применяться для определения роста отдельно взятого человека. Однако он пошёл дальше и заявил, что если провести серию таких измерений, и они не будут противоречить гауссовому распределению (даже если отображая при этом не рост одного человека, а показатели роста различных представителей в рамках отдельно взятой популяции), то «средний рост», установленный путём использования этой стратегии, будет реальным количественным показателем, точным измерением реальной характеристики однородной группы населения. Как сказано у Хэкинга, «В данном случае мы переходим от реального физического непознанного – роста одного человека – к постулируемой реальности, объективному качеству популяции в некий момент времени, его среднему арифметическому росту или продолжительности жизни, и так далее». Хотя со времён Кетле существовал консенсус, что «среднего человека» не существует в природе, тем не менее концепция утвердилась и теперь определяет очертания реального опыта. По заявлениям Хэкинга, Кетле

трансформировал теорию измерения неизвестных физических свойств с определённой вероятностью ошибки в теорию измерения идеальных или абстрактных характеристик группы. Поскольку формально они могут быть подвергнуты тем же самым техникам, они стали реальными количествами. Это ключевой шаг в приручении шанса. Он положил начало превращению статистических закономерностей, попросту описывающих крупномасштабные регулярные события, в законы природы и общества, которые имели отношение к скрытым истинам и причинам природы вещей [31].

В рамках одной цифры «средний человек» Кетле вбирает в себя множество индивидуальностей – количество, которое физически не существует, но выполняет работу, что в результате приводит к масштабной реконцептуализации реальности (в виде предсказуемого, управляемого риска в конечном итоге) [32]. Жакоб может быть прав, настаивая, что в рамках одной науки – физики или биологии – статистическая методология формирует огромный контраргумент к идее типизации в пользу декларирования индивидуального различия, однако со времён Кетле и по сей день типологизация преследует социальные науки, снова и снова проглядывая в концепции «среднего человека».

Статистика «социальной физики» Кетле отдаёт должное единичному, произвольному, индивидуальному, в то же время забирая преимущество себе. Они не продуцируют полезного знания. Познаваемость является функцией вероятностей, которые, как показывает Хэкинг, формируют новую реальность. Использование гауссова распределения означает, что такие характеристики, как чрезвычайно низкий рост, которые не попадают в центр нормального распределения, классифицируются как «погрешности», в то время как значения по центру описывают норму. Таким образом, в XIX столетии учащение обращений к статистике сопровождается повышенным интересом к различным видам социальных патологий – преступности, болезням, проституции, гомосексуальности. Но прежде всего «новая реальность», сконструированная статистическими методами, в эпоху империализма и тревожных настроений по поводу переопределения сексуальной идентичности, характеризуется группированием по исключительно стратегическим критериям – национальности, расе, гендеру. Это не просто вопрос измерения идеальных или абстрактных качеств населения, но и создания последовательной связи между воображаемым и реальным населением. Понятие «средний рост» имеет смысл, только если допустить существование структурированной однородной группы, внутри которой значения показателей равномерно соберутся в кластеры вокруг среднего значения. Если допустить, что такая классификация выполнима, то статистическое описание реальности приобретает чёткий смысл. Таким образом, статистика позволяет определять и контролировать новые группы элементов и применяет свой метод к различным формам национализма, империализма, расизма и сексизма.

Поскольку статистика наделяет привилегиями самую абстрактную из знаковых систем – цифровую, может показаться, что она лишь отдалённо связана с индексальным образом, фотографией и кинематографом. Однако мощь статистического метода в XIX веке иллюстрируется работами Фрэнсиса Гальтона в попытках объединить статистическую эпистемологию и склонность фотографии к индивидуальному и произвольному. Гальтон считал, что фотография позволяет визуализацию, фактически – реализацию «среднего человека» Кетле. Для того, чтобы определить идеальный тип каждой расы или группы (англичан, преступников, больных туберкулёзом людей, евреев), он разработал метод составного портрета, для которого он создал многочисленные экспозиции различных лиц, аккуратно соединяя основные черты на фотографической пластине. Человеческая способность узнавать одно-единственное лицо в толпе из тысяч для Гальтона являлась доказательством многочисленности и маломасштабности индивидуальных различий: «Среднестатистическое выражение лица – это сумма множества маленьких деталей, которые настолько быстро сменяют друг друга, что наблюдатель, по всей видимости, отмечает их все в один взгляд». По этой причине обыкновенные статистические методы не в состоянии раскрыть «истинную физиогномику лица». Составной портрет, напротив, способен изолировать общие черты лица, так что они проявляются ясно, и нивелировать индивидуальные отклонения – оставляя «лишь призрак отпечатка индивидуальных особенностей». Гальтон пытался создать квинтэссенцию качества – склонности к преступным действиям, безумия, «еврейскости» – в виде черты лица. Вполне предсказуемым образом, пациент с туберкулёзом мог быть идентифицирован как человек с «идеальным восковым лицом» [33]. Основной интерес Гальтона заключался в возможностях евгеники, в культивировании лучших экземпляров английской расы в противовес постоянной тенденции к социальному падению и деградации, отчасти связанной как с отрицательными эффектами современности, так и с общей термодинамической логикой энтропии [34]. Тот факт, что Гальтон следовал логике термодинамики, отражён в его отношении к энергии как наиболее важной характеристике, подлежащей культивированию в любой евгенической программе: «Энергия – это атрибут высших рас, выделяемый естественным отбором из всех других характеристик» [35].

Достижения Гальтона, при всей своей своеобразности и сомнительной с точки зрения истории этичности, сочетали работу и конфигурацию лица – обычно самое очевидное свидетельство индивидуальности – со статистической эпистемологией. Его желание заключить колоколообразную кривую в фотографическую форму проявилось в языке, который он использовал: «Ключевым понятием для идеи расы является существование некого идеального типа, от которого отдельные представители могут всевозможно отличаться, но они будут концентрироваться вокруг него, а их потомки – стремиться к нему» [36]. Этот «тип» становится ясно различимым, если наложить друг на друга достаточно лиц. Любая размытость изображения оттесняется к полям и фактически теряет всякую значимость (как правило, уши не выдерживают испытания методом портретизации). Аллан Секула утверждал, что пренебрегая размытыми деталями только по краям изображения, хотя на самом деле любой его фрагмент мог проявиться нечётко, Гальтон совершал эпистемологическую ошибку: «Лишь разум, желающий увидеть визуальный аналог биномиальной кривой, совершил бы эту ошибку, обнаруживая типическое в центре, а своеобразность и индивидуальность – на периферии» [37]. Составные портреты Гальтона отрицают индексальный статус фотографии, заменяя его символическим (возможностью воплощать тип), и в то же время эксплуатируют её индексальность (фотографический реализм подтверждает реальность существования типа). Вместо абстрактной, безликой и неубедительной биномиальной кривой, наблюдатель «своими глазами» может увидеть насыщенность общественной реальности расами и типами и вытекающую из этого необходимость в евгеническом направлении. Секула указывает ещё на одну фигуру, приблизительно из того же времени – Альфонса Бертильона, парижского полицейского чиновника – который также пытался объединить оптику и статистику, хотя и в диаметрально противоположном направлении. Вместо того, чтобы применить колоколообразную кривую на отдельных фотографиях, Бертильон аккумулировал большое количество фотографий преступников и создал систему хранения этих фотографий вместе с лингвистическими описаниями и биометрическими данными. Его целью была возможность опознавать и идентифицировать рецидивистов.

Противостояние ошеломляющей произвольности среды – способности аккумулировать огромное количество деталей, не поддающихся каталогизации – породило в XIX веке стремление подчинить статистической эпистемологии смысл, передаваемый фотографией. В этом смысле статистика несколько примиряет закономерное с произвольным, а также индивидуума с централизацией, лежащей в основе понятия массового. Это следует из эпистемологии, которая отказывает индивидууму в знании, в то же время сохраняя абсолютную веру в его или её жизнеспособность как отклонения. В эпоху зарождения массовой культуры статистика регулирует и управляет угрозой, которую несут в себе подавляюще большие числа. В своём обсуждении разрушения ауры механическим воспроизведением, Вальтер Беньямин связывает социальные причины подобного разложения с растущим значением статистики. В теперь уже хорошо известном определении аура описывается как «уникальное ощущение удалённости, как бы близок при этом ни был предмет». Беньямин также объединяет концепцию ауры с идеями «присутствия», «уникального существования», «аутентичности» и «власти объекта». Массы наделяются некоторой формой субъектности в разрушении ауры – это связано с их желанием сблизить объекты между собой и их «склонностью к преодолению уникальности каждой реальности через принятие её репродукции». Механическая репродукция лишает объект его уникальности и постоянства:

Освобождение предмета от его оболочки, разрушение ауры – характерная черта восприятия, чей «вкус к однотипному в мире» усилился настолько, что оно с помощью репродукции выжимает эту однотипность даже из уникальных явлений. Так в области наглядного восприятия находит отражение то, что в области теории проявляется как усиливающееся значение статистики. Ориентация реальности на массы и масс на реальность – процесс, влияние которого и на мышление, и на восприятие безгранично [38, цит. в переводе С. Ромашко].

В понимании Беньямина статистика имеет уравнивающий эффект. Уникальность и индивидуальность сводятся на нет, когда переводятся в абстрактную числовую систему, в которой все явления становятся сравнимыми, а значит, в некоторой степени «одинаковыми». Независимо от разнообразия и произвольности фотографических режимов репрезентации, технический процесс репродукции приводит все объекты к общему знаменателю. Их можно сфотографировать, после чего они смогут циркулировать на удалении от времени и пространства, в которое были изначально встроены. По мнению Беньямина, для того, чтобы проигнорировать или обесценить все индивидуальные аберрации и проявления своеобразности, фотографией необязательно безжалостно манипулировать, как это делал Гальтон при составлении портрета. И всё же даже Гальтон основывает свои имажистские статистические изыскания на признании многообразия малейших индивидуальных отличий, которые делают возможной различимость. Беньямин оставляет без внимания роль индивидуума при оперировании статистическими данными. Индивидуум участвует лишь формально, пассивно или даже в качестве потенциального проявления детерминизма, подобного эволюционному, и не имеет значения для производства знания. Подобным образом произвольность и понятие уникальности имеют принципиальное значение для осмысливания фотографических режимов репрезентации. Превращение мира в набор фотографий (фотографируемую реальность) не оказывает на них своего уравнивающего действия.

Кинематограф, проецируя фотографию в область, обладающую темпоральностью, привносит в происходящее ещё один аспект произвольности – её отношение к ожиданию и предсказуемости. Статистика в равной степени связана с вероятностью и будущим. Термодинамика фактически делает будущее вполне предсказуемым; энтропия будет расти, а значит, увеличится и хаотичность: «Термодинамика связывает время с понятиями организации и хаотичности. Течение времени становится очевидным вследствие неуклонной дезорганизации любой системы, оставленной один на один со своими собственными механизмами» [39]. Подобную необратимость нельзя наблюдать для отдельной молекулы, это возможно лишь на уровне совокупности, массы. Фильм стал предпочтительным видом иллюстрации необратимости в таком количестве учебников по физике потому, что история этой науки в её самых широко известных формах с готовностью связывает её с референтностью, реализмом и присущим ему «здравым смыслом», то есть вероятным и допустимым (авангардные фильмы вроде работы Ray Gun Virus Пола Шаритса или The Flicker Тони Конрада исключительно удобны для проигрывания наоборот). Ощущение странности происходящего или недоверие, испытываемое при просмотре кадров с изображением человека, идущего задом наперёд, или ныряльщика, выпрыгивающего ногами вперёд на причал, гарантирует, что необратимость в высшей степени реальна. Движимый механизмом, фильм неуклонно движется вперёд, демонстрируя обязательный характер необратимости.

Подразумеваемая здесь необратимость времени фактически имеет механическую природу – это следствие устройства кинематографического аппарата и его способа репрезентации движения. Она отличается от необратимости нарратива, хотя было бы правомерно утверждать, что нарратив как форма темпоральности всё же склонен подкреплять направленность, линейность и, следовательно, необратимость времени. В то же время нарратив фильма может полагаться, и полагается, на темпоральные аберрации воспоминаний и проекций, реализуемых посредством флэшбэков, перемещений в будущее и ощутимых пропусков событий. Каждый из этих элементов, в свою очередь, зависит от монтажа, который позволяет поделить время на сегменты, попадающие на экран и остающиеся за кадром. Когда сразу за попавшей на кадр сценой следует пропуск событий, первостепенным маркером течения времени становится движение. Способность передавать движение – это, конечно, главное отличие фильма от фотографии. В пределах единицы времени, отображаемой во флэшбэке, время необратимо; линейная природа движения, направленная «вперёд», берёт своё. Изначальное принятие необратимости движения подразумевается во всех экспериментах с темпоральностью нарратива, повторяющихся на всём протяжении истории кино. Согласившись с этим с самого начала, зритель остаётся под впечатлением, что фильм всегда движется «вперёд», сообщая необратимости статус «истинности».

Тем не менее, до определённой степени это ожидание необратимости является проекцией, противоположной нашему современному опыту просмотра фильма: в тёмном кинозале зрители были обездвижены и изолированы в креслах, повёрнутых лицом «вперёд», пока плёнка проматывалась без возможности изменить направление на обратное. Однако же в более раннем кинематографе такой непоколебимой необратимости противостояли несколько факторов помимо новоизобретённого «трюка» прокручивания случайного фильма задом наперёд. В случае «Витаскопа» концы плёнки склеивались так, чтобы получилась бесконечная лента или петля. Это позволяло проигрывать короткую ленту длительностью 15-20 секунд снова и снова (иногда это делалось, пока заряжался второй проектор). Хотя синематограф братьев Люмьер не использовал такое зацикливание фильмов, сеансер мог повторить фильм по требованию публики, поскольку сцены проигрывались по отдельности и падали в корзину вместо того, чтобы наматываться на катушку [40]. У Чарльза Массера упоминается: «Витаскоп, проецируя однокадровые фильмы с бесконечной плёнки, фокусировался на движении и реалистичных картинках в ущерб нарративу». В этом отношении кино изначально подражало темпоральной структуре многих своих предшественников – оптических игрушек: зоотропа, праксиноскопа, тауматропа и так далее. В случае первых двух круглая форма устройства гарантировала зацикленность изображений, а например, в фантаскопе, чтобы сменить картинки, пользователь должен был повторять один и тот же жест. Однако спустя короткое время (по мнению Массера, примерно один год – столько продлился эффект «новизны» кинематографа) кино отошло от повторения событийных последовательностей. К 1897 году, говорится у Массера, «хотя техника бесконечной ленты, характерная для витаскопа, и не была вытеснена полностью, она уступила более линейной, единичной демонстрации событий с помощью проектора» [41]. Это было не просто направлением технологического прогресса – это была тенденция к упорядочиванию последовательности кадров и сцен в процессе демонстрации. Разница между оптическими игрушками и кинематографом, заключавшаяся в бóльшей продолжительности последнего, – вышла на первый план в самом начале его существования. В то же время опыт зрителя и успех фильма могли существенно варьироваться в зависимости от места проведения показа (ярмарка, никелодеон, церковь). Традиции кинопоказа устанавливались медленно, находясь в слишком сильной зависимости от экономических, эстетических и идеологических факторов. Даже если форма фильма располагала зрителя к погружению и подчинению необратимому времени, добиться этого эффекта было бы очень сложно по причине хаотичной обстановки, в которой проходил показ. Как показали исследования Роя Розенцвейга, посвящённые развлечениям рабочего класса в Вустере в начале XX века, в кинотеатрах данная группа населения вела себя так же, как это было принято на протяжении долгого времени в салунах, на пикниках по случаю Дня независимости и в парках для рабочего класса [42]. Их поведение было невоздержанным, жизнерадостным, общительным и нацеленным на взаимодействие. Фильмы часто были прелюдией для других видов развлечений. С учётом небольшой длительности фильмов, расписание не предполагало, что люди будут подтягиваться одновременно. Другими словами, без остановки убегающий вперёд фильм, получивший приоритетное значение позже, ещё не вытеснил своей линейностью темпоральности театра, или зрительского опыта, когда «события» в зрительном зале сами конкурировали с происходящим на экране. После 1907-08 годов постепенные изменения в архитектуре кинотеатра создали предпосылки для более спокойного и собранного просмотра. Наклонные полы вместо ровных направляли внимание на экран. Классический стиль зданий новых кинотеатров, построенных между 1908 и 1916 годами, внушал ощущение контроля, порядка и безопасности. В попытках заманить в кино средний класс вместе с его высшей прослойкой владельцы театров отдавали предпочтение архитектуре, поощрявшей более сдержанное, в меньшей степени общительное поведение, присущее представителям класса. К 1920-м, когда грандиозные кинотеатры-дворцы вошли в моду, организация пространства кинотеатра в совокупности с формой фильмов обеспечивала доминирование необратимой темпоральности фильма.

В физике необратимость обладает характером «закона» только на макроскопическом уровне – там, где события видны невооружённым глазом [43]. Поэтому те, кто оставался верен стабильности ньютоновой физики, так легко окрестили её «субъективной». На микроскопическом уровне, где научные технологии путём анализа препарируют наблюдаемые явления, и где индивидуальная и случайная природа столкновений между молекулами становится очевидной, необратимость не подтверждается ничем. Кинематограф, к великому сожалению Маре, подтверждает человеческие ощущения, вторит здравому смыслу и общему видению повседневной реальности. Его верность необратимости обусловлена необходимостью отражать наблюдаемое и обладать референтностью. Тем не менее, как попытался подчеркнуть Беньямин с помощью концепции оптически-бессознательного, кинематограф способен на гораздо бóльшее. С помощью ускоренной съёмки, микрофотографии и других «спецэффектов» кино сумело сделать видимым то, что не было частью обыкновенного повседневного переживания. Секция «Дилеммы художника», проигрываемая наоборот – это всего лишь один из таких спецэффектов, показывающий то, что мы обычно не наблюдаем, – обращённую вспять темпоральность. Демон-клоун в фильме Эдисона подобен демону Максвелла; совсем как последний побеждает закон возрастающей энтропии, упорядочивая хаос, «демон Эдисона» заставляет изображение женщины возникать из обращённого вспять времени. Широкими мазками кисти демон-клоун сводит на нет работу времени. Важно отметить, что это изображение именно женщины. Потому что демонстрация женщины исторически всегда выступала в качестве усложнения линейной траектории нарратива в фильме [44].

«Спецэффект» в «Дилемме художника», тем не менее, в конечном итоге подчиняется логике нарратива, которая во многих фильмах данного жанра, а именно фильмах о магии, обычно слабее или вовсе отсутствует. Этот жанр главным образом ассоциируют с работами Жоржа Мельеса, однако также включает целый ряд имитаций, преимущественно Пате во Франции и Эдисона в США. «Магический» фильм структурирован повторами, которые скорее чередуют присутствие с отсутствием, чем следуют линейной траектории, направленной в будущее [45]. Его основной «спецэффект» – это склейка подменяющих друг друга кадров. Кадр с танцующей женщиной сменяется кадром того же пространства, но уже без неё, что считывается как её появление и внезапное исчезновение. Если следующий кадр будет изображать волшебника, то это будет выглядеть, будто женщина превратилась в волшебника. Монтаж будет незаметен. «Невидимый монтаж» Мельеса предвосхитил классический монтаж: разница между ними в том, что в его фильмах рамка кадра была статична, а пространство – однородно на протяжении всего процесса монтажа; манипуляции производились над временным измерением [46]. Фильм Мельеса «Волшебник» (Le Magicien, 1898), к примеру, фокусируется на двух персонажах, балерине и волшебнике, каждый из которых возникает, исчезает или превращается из одного в другого. В какой-то момент женщина превращается в груду конфетти – всё это происходит внутри одного и того же статичного пространства, напоминающего сцену, в то время как персонажи повёрнуты лицом к камере или зрителям. Даже в фильмах, более тщательно следующих нарративной логике, наподобие «Путешествия на Луну» (Le Voyage dans la Lune, 1902) или «Дворца арабских ночей» (Le Palais des mille et une nuits, 1905), спецэффекты или трюки играют значительную роль и часто препятствуют линейному развитию фильма. Это эстетика немыслимого, невозможных вещей, происходящих в мире, где невероятность – норма. Пол Хэммонд отмечает, что

эстетика Мельеса заключается в периодических передвижениях, в эффектных, переменчивых картинках при поддержке вспомогательных, из необузданной непредсказуемой пантомимы…

Один объект трансформируется в другой внезапно или постепенно; другой может увеличиться или уменьшиться у нас на глазах, пока всё остальное в кадре не меняет размеров; объект, обычно человек, распадается на части, начинающие своё собственное существование; неодушевлённый предмет может начать двигаться, а одушевлённый – отрицать законы гравитации; также объект может появиться или исчезнуть, как внезапно, так и постепенно [47].

Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Дворец арабских ночей»

Работы Мельеса посвящены теме нестабильности и непредсказуемости мира явлений. Предметы и человеческие существа с трудом сохраняют идентичность. Возможному и вероятному оказывается активное сопротивление. Популярность шоу иллюзионистов (Робера Удена, Маскелайна и Кука) в конце XIX века была вызвана боязнью вторжения науки, наделённой силами, которые в сочетании с новыми технологиями теоретически могли изменить повседневность. Волшебство противоречит науке в том смысле, что оно приветствует тайну, непознаваемость, невозможность установить связь между причиной и следствием, по сути – приветствует эффекты без причин. Волшебство пытается дистанцировать следствия от причин и высоко ценит сингулярность, нестабильность, нерешаемость.

И Люси Фишер, и Линда Уильямс отмечали, хотя каждая по-своему, что фигура волшебника-Мельеса осуществляет контроль над женским телом перед лицом потенциальной угрозы. В то время как Фишер утверждает, будто контроль волшебника за появлениями и исчезновениями женского тела свидетельствует о зависти к женской репродуктивной функции, Уильямс связывает способность волшебника управлять видимостью мужчин и женщин, а также предметов, с физическим механизмом фетишизма как защиты от страха кастрации [48]. Но я думаю, что очень важно сохранять восприимчивость к производимому фильмами эффекту драматизации контроля и его потери. Несмотря на то, что в фильмах персонаж волшебника способен в разной степени контролировать происходящее (порой он удивлён поведением предметов или людей, которые вырываются из-под его власти, например, в «Сокровищах сатаны» (Les Trésors de Satan, 1902), «Акробатических иллюзиях» (Illusions funambulesques, 1903) и «Путешествии на Луну»), его окружение наполнено беспрестанными трансформациями и сменами идентичностей. Это мизансцена случайного и непредвиденного, где идентичность не обладает продолжительностью. Магические фильмы фактически вступают в противоборство с наукой, которая всё сильнее уменьшает уверенность в непреложности и детерминизме в пользу тенденций и вероятностей. В некотором смысле, они сопротивляются науке и в то же время служат ей подтверждением. Концентрируясь вокруг фигуры женщины, фильмы воспроизводят эпистемологический кризис, спровоцированный не имеющим видимых границ научным прогрессом [49]. Но они настроены против статистической трансформации повседневности, главенства вероятного, предпочитая настаивать на репрезентативной жизнеспособности невероятного. «Магический» фильм следует рассматривать не только в контексте магического театра XIX столетия, но и в контексте карнавальных аттракционов и развлечений, с которыми соревновался кинематограф. Цирк уродов, в частности, с его бородатыми женщинами, карликами, безногими и безрукими людьми и так далее, формировал мрачный изгиб на кривой Кетле, проживая на его краях и излишках, одновременно отрицая и подтверждая норму. Таким же образом в фильме Мельеса невероятное, чрезмерное, стохастическое является наиболее вероятным.

Историки кино традиционно противопоставляют Мельеса братьям Люмьер, позиционируя их как «отцов» двух тенденций, продолженных вышедшими позже фильмами. С этой точки зрения Мельес олицетворяет фэнтези и фантастику, «оригинальную рукопись» всех жанров, у которых в чести «магические» эффекты художественного кино, в то время как братья Люмьер предвосхитили реализм, особенно в своих документальных фильмах. Несомненно, такие режиссёрские техники довольно сильно расходятся, особенно в обращении со временем. Фильмы братьев Люмьер с уважением относятся к идее «реального времени», способности кино инскрибировать бытовые процессы с отражением их привычной длительности. В фильмах Мельеса время ведёт себя неслыханным образом: оно меняет свою эластичность, производит непредсказуемые эффекты и упорствует в сверхъестественно быстрых появлениях, исчезновениях и трансформациях. По ходу истории классический кинематограф утвердил братьев Люмьер в статусе победителя. Он заново удостоверил технологическую необратимость среды в первую очередь и нарратива во вторую, а также укрепил концентрацию фильма на обычном движении. «Спецэффект», ради которого существовали фильмы Мельеса, всё чаще исключался из классического кино, низводился до частных проявлений и подавлялся.

Кадр из фильма Жоржа Мельеса «Сокровища сатаны»

Тем не менее, здесь важно прервать это телеологическое повествование и поразмышлять о том, что обычно остаётся без внимания – нечто, объединяющее братьев Люмьер и Мельеса, что скорее чётко отграничивает их работы от всего, что было снято позже, чем обозначает их как прародителей более позднего кино. Оба они акцентируют свой метод репрезентации на непредвиденном в среде, где переживание темпоральности является ключевым. Теория энтропии в термодинамике настаивала на неразрывной связи между временем и случайностью, временем и непредвиденным. Неуклонное движение времени синонимично распаду организации, главенству случайного и неконтролируемого. Время обладает потенциалом подтачивать организацию, и этот потенциал становится наиболее очевиден на длинном промежутке времени и записи «реального времени» в этот промежуток. Пока камера удерживает в кадре уплывающую лодку в фильме братьев Люмьер «Покидающая гавань лодка» (Barque sortant du port, 1897), сама продолжительность времени в рамках фильма позволяет случиться непредсказуемому событию, внезапной неожиданной волне. Эта репрезентация времени несёт в себе одновременно и нервную дрожь, и угрозу, и тревогу неожиданного, будучи в культурном смысле допустима лишь для очень короткого периода на стыке веков. В классическом кино монтаж сводит на нет проблему преобладания случайного и непредвиденного в течении времени.

Отношение Мельеса к непредвиденному и случайному событию несколько иное. Несмотря на активный контроль и мастерство, с которыми выполнены его работы, они драматизируют – часто довольно открыто – эффект потери контроля. Необъяснимые появления и исчезновения людей и предметов, превращение сущностей друг в друга, независимое движение конечностей и непредсказуемые преувеличения масштаба выражают особое отношение к непредвиденному, несмотря на то обстоятельство, что все они тщательно срежиссированы. С учётом этого эффекта непредсказуемости, настолько характерного для работ Мельеса, особенно примечательно, что по его собственному воспоминанию о том, как он открыл покадровую анимацию или трюк с подменой в 1906 году, этот случай обязан случайности, непредвиденному событию:

Однажды, когда я по своему обыкновению снимал на Плас-дель-Опера, камеру, с которой я начинал работать (довольно примитивная вещь, в которой плёнка часто рвалась и застревала), заело, что привело к неожиданному результату: мне потребовалась минута, чтобы вынуть плёнку и вернуть камеру в рабочее состояние. В течение этой минуты прохожий, телега с лошадью и транспортные средства, конечно, уже поменяли своё местоположение. Когда я просматривал уже склеенную на месте разрыва плёнку, то вдруг увидел, как вагон трамвая превращается в катафалк, а мужчины – в женщин [50].

Хотя это, несомненно, апокрифическое воспоминание, оно обладает определённой дискурсивной устойчивостью и часто встречается в тестах по истории кино, свидетельствуя о привлекательности фактора непредвиденности для объяснения явлений [51]. Мельес конструирует историю, эффект от которой схож с эффектом, производимым его фильмами – историю, в которой центральным компонентом создаваемого смысла является случай, ошибка. В этом рассказе случайное событие превращают в инновацию, а потом и в систему. Историческая мощь данного анекдота, правдивого или нет, отображает величину его ценности для истории возникновения связи между случайностью и системой. Функция камеры для Мельеса в каком-то смысле была такой же, что и для братьев Люмьер – она заключалась в том, чтобы регистрировать случай, трансформируя его в систему репрезентации, передавая одновременно и опасность, которую он заключал в себе, и его притягательность.

Кадр из фильма братьев Люмьер «Покидающая гавань лодка»

Классическая система повествования решительно отвергла как полный энтузиазма подход Мельеса к случайному и неожиданному, так и рискованно долгие фильмы братьев Люмьер, поскольку те предоставляли случайности слишком много возможностей, чтобы проявить себя. Нарратив сдерживает любое проявление случая и добавляет необратимости, которая зримо подтверждает собственную историческую неизбежность (до такой степени, что традиционные взгляды на историю кино не подвергают сомнению идею о «прогрессе» по направлению к повествовательной форме). Братьев Люмьер и Мельеса безусловно можно (и это уже имело место) прочесть как режиссёров, сделавших вклад в накопительный процесс разработки и совершенствования кинематографических форм. Но существует куда бóльший соблазн интерпретировать их творчество как отклонения, моменты сопротивления, симптомы эпистемологического кризиса XIX века, который подрывал понятия о закономерности, непреложности и детерминизме. В противовес этому классическое кино объединяет силы с логикой статистики, чтобы измерить и определить место случайных, непредвиденных событий.