«Песни Мандрена» — один из самых необычных и свободных фильмов последних лет. А его режиссер Рабах Амёр-Займеш – принадлежит к числу наиболее интересных и самобытных режиссеров нового французского кино.

В свое время Амёр-Займеш, сын представителей второй волны алжирских иммигрантов, прибывших в Париж в конце 60-х, бросил изучение городской антропологию в Сорбонне, чтобы перейти к созданию кино. Его дебютный фильм «Уеш уеш, что происходит?» (2001) был удостоен премии Луи Деллюка. Две его следующих ленты «Хижина номер один» (2006) и «Последний маки» (2008) участвовали в Каннском кинофестивале.

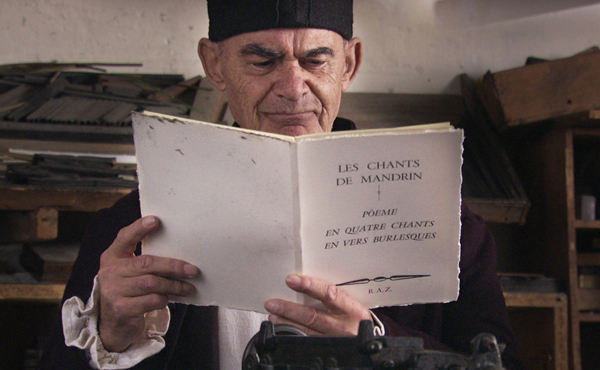

«Песни Мандрена» — четвертый фильм режиссера и его первая попытка обратиться к истории, чтобы лучше понять настоящее. В фильме рассказывается о небольшой группе контрабандистов XVIII века, которые пытаются опубликовать сборник стихов и рассказов их убитого лидера Луи Мандрена. У этой группы есть свой неформальный лидер Белисар (его играет сам Рабах Амёр-Займеш). К ним примыкают все новые добровольцы, среди которых местный Маркиз (Жак Ноло), солдат-дезертир, спасенный от рук правительственных войск, и курьер, помогающие им в этом непростом предприятии. Печатать книги здесь выпадает герою философа Жан-Люка Нанси. Каждый кадр пропитан поэзией, а любое действие несет в себе одновременно опасность и новые формы репрезентации кино.

«В своей картине Рабах заявляет о себе, как о крупном режиссере. Мы восхищаемся его свободой, поэзией и радостной контрабандой», — с такой аргументацией фильм Амёр-Займеша был удостоен почетной премии Жана Виго.

Сегодня CINETICLE публикует статью критика Сирила Нейра, который через заметки о фильме выводит очень важный манифест подобного «партизанского» или «контрабандного» кино.

Итак, спустя три года после фильма «Последний маки»[1] мы снова встречаем Рабаха и компанию, но в несколько ином пейзаже. Кажется, что французская деревня сегодня и вчера, с её светом, лесами, деревнями и замками, прошла сквозь века, чтобы стать декорацией для костюмированного приключенческого фильма Амёр-Займеша. Рабах и его банда — больше не чернорабочие и хозяин, а контрабандисты и уличный разносчик. Изменилась метафора: фильм и работа над ним больше не сравниваются с кризисом внутри компании средней руки, но приравниваются к эпизоду из жизни группы людей вне закона. Изменился масштаб: от окраин Парижа к границам общества. Как в каждом предыдущем фильме, поэтическая утопия Амёр-Займеша вновь меняет свое измерение: больше никаких самолётов в небе — только идеи и ценности революции (хотя Жан-Люк Нанси и признается, что во время съемок предполагал, что Рабах найдет способ включить в фильм шум самолёта, пересекающего кадр). Не изменились только лица и тела: Рабах и его контрабандисты контр-кино.

Снимать кино контрабандой. Съемочная команда — контрабандисты. Это больше, чем метафора. В первую очередь, это реальность работы: один из контрабандистов и один из главных актеров картины по возвращении в Монтрёй станет монтажёром фильма. Это, прежде всего, выражение манеры жить и делать кино. Люди всё время ждут рассказа о съемках, как о приключении, но это очень редко соответствует действительности. А здесь — да. Съёмки Рабаха задуманы как истинное приключение недолговечного сообщества, со своими физическими рисками и психологическими испытаниями, с представляемым идеалом, который задаёт направление, и ежедневной необходимостью выпутываться из сложных ситуаций, не потеряв этого направления. Есть задуманный финал, но средства достижения его придумываются изо дня в день исходя из происходящего. Внезапно появляются и зреют желания, непредвиденные обстоятельства, которые либо удается преодолеть, либо нет. Применительно к «Последнему маки» можно было говорить о поэтической утопии, о манере режиссёра творить отдельный мир прямо в найденной реальности. Это удавалось ему благодаря редкому таланту к тому, чтобы изымать и изменять чувственные знаки и заставлять их резонировать в музыкальном и открытом единстве. «Песни Мандрена» заставляют дать этому словосочетанию (поэтическая утопия) более глубокое и специальное определение. Практиковать кино как поэтическую утопию — отныне значит, что фильм не стремится сказать ничего, что могло бы быть отделено от его собственного существования. С одной стороны не существует высказывания о мире, с другой — производственных приёмов мира кино. У Рабаха оба они неразделимы: авантюра съёмок не отходит на задний план перед приключениями героев. Если кино есть что сказать о мире, об утверждении одних способов жить над другими, то в первую очередь через своё чистое действие, через способ, которым практика кино инвестирует себя в мир, разворачивается в нём как форма жизни.

Странное очарование «Песни Мандрена» рождается и поддерживается утверждением, что кинематографический акт удваивает действие, никогда не допуская, чтобы фильм сменился рефлексивностью, в которой кино было бы обозначено или указано. Это мощное и немного обременительное очарование: ищущий возможности предаться в каждом плане сиюминутной реальности кино-действия, фильм кажется развивающимся как организм, чьи законы не продиктованы сценарием или проектом, но являющиеся в точности законами множества действий, существований в действии, каждое из которых может считаться важнейшим и решающим. Акт присутствия актёра, двух актёров рядом, солнечного луча на лице или звука палки, которая стучит по кожаной сумке, струйки воздуха, проходящей между подвешенными листами бумаги. Перед лицом художественного вымысла редко когда удается испытать наслаждение чувствовать в каждом кадре сценарий, который уступает присутствию действия. Это фильм, который рискует без конца рассыпаться под силой этого присутствия, и в то же время быть уносимым до самых внутренних пределов потоком музыкальной веры. Подумайте о луче солнца на лице Белисара после перестрелки в подлеске, о двух сценах между Маркизом и разносчиком, о финальной сцене праздника. Требуется святая вера в художественный вымысел, чтобы уравновесить подобное забытие с действием и присутствием. Святой огонь. Филипп Лаку-Лабарт рассматривал искусство как убежище сакрального в современности. «Песни Мандрена» — это жертвоприношение, последовательность жертвоприношений.

***

Натянуть как можно сильнее нить между прерывистостью действия и последовательностью рассказа. На границе разрыва. Удовольствие внимать рассказу не уменьшено, а увеличено повторяющимся наслаждением от кинематографа.

***

Не покидая вымысел и персонажей, мы не перестаём видеть актеров, играющих роли, выстраиваемые кадры, людей, которые здесь и сейчас вступают в акт кинематографа. В этом и есть чувство настоящего — настоящего фильма, находящегося в процессе создания. В этом Рабах — последователь Брехта. И, возможно, это и есть самый непосредственный способ делать кино по Брехту — создавать отчуждение: пусть кинематографическое действие не прекращает дублировать вымысел, неотступно преследовать его, никогда ему не принадлежа.

***

Воплощенная в жизнь утопия банды Мандрена — это утопия кино в процессе его создания. Странное ощущение всё время присутствовать на съёмках и одновременно смотреть художественный фильм достигает кульминационной точки в последней сцене. Фильм — как и съёмки — завершается праздником. Отмечается успех предприятия: песнь о Мандрене напечатана, а фильм снят. Под аккомпанемент виолы и скрипки Маркиз декламирует свои стихи, «Плач о Мандрене», перед сборищем контрабандистов. Его речитатив медленен, он прерывается паузами, которые не вредят напряженности события, а помогают его декламации раскрыться. Мы, зрители, совсем как банда Мандрена и их друзья, прикованы к губам Маркиза и захвачены навязчивой и прерывистой музыкой. В то же время наша позиция отличается от позиции зрителей художественного фильма: мы имеем дело не только с Маркизом, но и с Жаком Ноло, актером, который играет роль Маркиза. Для нас чтение стихотворения удваивается — и чтение героя внутри фильма, и чтение актёра для фильма. Итак, по отношению к кратковременным остановкам в речитативе, в нас поднимается тревога, которую не испытывают герои. Возможно, актёры её испытывают, но мы ничего не знаем об этом. Мы взволнованы, потому что чувствуем, даже бессознательно, что эти остановки, возможно, непредвиденны, что эти паузы могут быть пробелами в памяти.

Наступает момент, когда кажется, что Маркиз закончил своё чтение, хотя музыка не ослабевает. Белисар, до сих пор невидимый, внезапно возникает в кадре, бросается на Маркиза, хватает его за воротник и кричит ему в лицо: «С высоты моей виселицы я смотрел на Францию». Он отпускает его и, закрыв лицо, одним упругим шагом возвращается на своё место за кадром, откуда выкрикивает вновь ту же фразу. Маркиз, явно смущённый, собирается с духом и повторяет эти слова, заканчивая таким образом свой «Плач», после чего все пускаются в пляс.

Это шероховатое объединение нескольких одновременных линий в одну. Кто схватил кого в этом крике? Белисар, горланящий о своей радости в лицо Маркизу, предлагающий свою фразу просвещённому аристократу, который написал для банды Мандрена поэму об их казнённом герое и позволил её напечатать? Но, может быть, и режиссёр, который покидает свое место и появляется в поле зрения, чтобы спасти свой план-эпизод, один из самых долгих и сложных в процессе съемок, который грозил испортить досадный пробел в памяти. Вне себя, он трясёт за грудки актёра и, как решительный суфлёр, кричит ему в лицо последнюю фразу. Амёр-Займеш, должно быть, увлёкся вдвойне, настолько его вмешательство парализовало Ноло.

Привилегия режиссера-актёра заключается в возможности вот так войти в кадр, чтобы исправить своего актера во время дубля. Гений Рабаха выражается в способности преобразовать съёмочную неприятность в дополнительный драматизм и аффект, который возносит план-эпизод на вершину непредвиденной напряжённости. Он использовал ту же уловку в «Хижине номер один» в эпизоде ночной засады, устроенной вооружёнными жителями деревни против террористов. Чтобы увеличить нехватающее в кадре напряжение, он удивил своих актеров неожиданно пройдя перед камерой с оружием в руке, провоцируя настоящий испуг, который, таким образом, не было нужды симулировать. Однако, если быть точнее, в том случае это была уловка режиссёра, создающего реальность, чтобы оживить художественный вымысел. В последнем эпизоде «Песни Мандрена» эффект оказывается еще острее, из-за того, что речь идет не об уловке, а о спасении.

***

Акт кино неотступно преследует ход рассказа. Вплоть до того, чтобы выйти за его пределы. Это происходит уже в ошеломляющей сцене в экипаже, где происходит первая встреча разносчика и Маркиза. Актер дублирует и превосходит героя, вплоть до приступа тошноты для одного и до безудержного смеха для другого.

***

Быть настороже, ловить мгновение, превращать риск в шанс, предаваясь ему. Это душа кинематографа Рабаха, который даёт своим фильмам такое редкое качество темпоральности: напряжённое настоящее, звонкое, даже и особенно в моменты отдыха, чувственной истомы, которые чаще всего самые красивые, самые типичные для его кино. Это чувство настоящего тем более ценно в так называемом «костюмном» фильме, который предполагает представлять прошлое. «Ибо никогда не снимается прошлое, а только то, что проходит», — говорит Годар в «Истории(ях) кино». Даней говорил то же самое, но по-другому, в важном тексте о «Взятии власти Людовиком XIV» Росселлини. Это важнейший текст о том, что касается исторического фильма и репрезентации прошлого. «Если большинство исторических фильмов кажутся фальшивыми, — писал Даней, — то это потому, что режиссёры хотели снять прошлое, что невозможно, поскольку идет против сути кино, которая заключена в возможности снимать то, что находится или происходит перед камерой, в данный момент». Невозможно снять на камеру прошлое, только «момент, в котором что-то происходит», по выражению критика. То есть то настоящее, которым всё прошлое когда-то было. Красота фильма Росселлини заключалось, согласно Данею, в том, что режиссёр сумел вернуть прошлому его качество старинного настоящего, его свежесть, измерение неуверенности. Всё в нём кажется возможным, всё происходит как в первый раз, мгновения идут как множество острых проявлений настоящего, ещё не спаянных вместе ретроспективным взглядом, который с необходимостью лишает подвижности всё прошедшее и видится как закончившийся, минувший период.

«Песни Мандрена» напоминают фильм Росселлини и не только красотой крупных планов лошадей. Хотя среди того, что «проходит» перед камерой Рабаха и содействует свежести и напряженности настоящего, присутствуют лошади, чей свободный галоп подобен безупречным массивам реальности, чистым образам невинности. Но между Росселлини и Займешем есть и более глубокий резонанс, он касается поэтических основ кинематографа как искусства реальности — искусства парадоксального, которое улавливает неуловимое, показывает невидимое, фиксирует то, что всего лишь проходит перед и вокруг камеры и микрофонов: шум ветра, лошадиный галоп, желание дезертировать, дружеские взгляды и властные жесты. С этой точки зрения «Песни Мандрена» (как и «Уеш Уеш» или «Последний маки») — фильм о настоящем в тысячу раз больше, нежели фильмы, претендующее на то, что запечатлевают своё время.

***

Что же происходило во Франции в середине XVIII века? Идеи свободы, равенства и братства приходили в головы, слова циркулировали. Разве что-то изменилось с тех пор? Нет, поскольку все эти мысли объединяются в одну главную для человека идею, которая не принадлежит ни одной эпохе. Но они износились, потеряли свежесть и очевидность, которые им придавал контекст заканчивающегося Старого режима: рождение общественного мнения и распространение Просвещения через развитие печатного дела и циркуляции текстов, восстания против несправедливой власти откупщиков и т.д. Их потрепали века, но и настоящее наносит им раны, когда правительства и политики торгуют ими по дешёвке, попирают эти идеи, и расправляются с теми, кого они должны защищать.

О чем идет речь в «Песни Мандрена»? Что ищет режиссёр в предреволюционной Франции контрабандистов? То же, что он искал на заводе, производящем поддоны, в «Последнем маки»: прежде всего контекст, пространство видимости и ясности для идей, желаний, энергий. В этих двух фильмах мы наблюдаем всё тот же брехтовский подход, заново переосмысливаемый в кино: перемещать, отчуждать, чтобы делать лучше видимыми и слышимыми причины гнева и борьбы, смешанные с безрассудностью аффектов и порывов.

В «Последнем маки» перемещение было редукцией, концентрацией: от макрокосма к микрокосму, от всего мира к лаборатории этолога. В фильме появляется нутрия , чтобы с юмором напомнить актерам-персонажам, что они лишь подопытные кролики под взглядом Мао-Рабаха, хозяина-режиссёра.

В «Песни Мандрена» происходит перемещение во времени: из Франции Саркози во Францию Людовика XV. 1755 год: король больше не «Возлюбленный», в Европе распространяется Просвещение. В год смерти Мандрена Руссо публикует «Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства между людьми»: «Первый, кто отгородив участок земли, догадался сказать: “это моё” и нашел людей достаточно простых, чтобы в это поверить, был истинным основателем гражданского общества». Своими действиями банда Мандрена, таким образом, становится «первыми партизанами»: практика другого способа совместной жизни, опыт контр-общества, прототип политической борьбы, которая с тех пор потеряла, без сомнения, свою наивность, но не свою неизбежность.

***

Очевидно, что этот исторический фильм в числе самых современных: он представляет прошлое, чтобы лучше рассказать о настоящем. Но в чём заключается эта современность? Конечно не в параллели между Францией 1755 и 2011 годов. Амёр-Займеш не претендует на разоблачение предреволюционной ситуации в современной Франции — это было бы притянуто за уши. Без сомнения, картина того времени напоминает нам, что нынешнее неравенство и притеснение суть видоизменившихся пережитков вечной несправедливости, что сопротивление и борьба сегодня необходимы и возможны, как и во времена соратников Мандрена. Но это не самое важное. Самое важное — это жизнь идей и чувств в телах, эксперимент в натуральную величину с идеалами и ценностями в рамках сообщества, созданного как контр-общество. В этом смысле «Песни Мандрена» начинаются там, где заканчивается «Последний маки» — по ту сторону стены из красных поддонов, которые загораживают передний план и мешают видеть горизонт. В свете, который, проникая через эти поддоны, противоречит пессимизму, утверждая неизбежность мечты и борьбы. Первый кадр фильма: выгнутый горизонт, тёмное небо с просветами в облаках, на границе неба и земли и силуэт бегущего человека. Этот свет не покинет фильм, ровно как и это постоянное движение человека, для которого нет других границ, кроме неба и земли.

***

С точки зрения пространства «Песни Мандрена» — противоположность «Последнему маки». Закрытое и тщательно картографированное пространство предприятия Мао сменяют бесконечные, ничем не огороженные просторы Франции. Пространство определено только присутствием невидимой границы, которая сама по себе является условием существования шайки Мандрена. Это территория контрабандистов: окраины страны вдоль границы, которая не закрывается, но защищает тех, кто её пересекает, от самоуправства государственных властей. Не стена, но мембрана, которая создаёт зону жизненного обмена, циркуляции тел и идей, зону становления.

***

«Песни Мандрена» отвечают современной политической необходимости оживить идеи свободы, равенства и братства, — одним словом, идеи коммунизма — осуществляя «прыжок тигра в прошлое»[2]. Вернуть им ясность, силу, действенность вновь повергая их в состояние невинности: естественное, наивное состояние, наивность некоторых диалогов — это наивность истоков, языка Руссо и большого политического здоровья. Выбрать XVIII век значило целиться в сегодняшний день. Было бы ошибкой рассматривать эти идеи, как принадлежащие прошлому. Амёр-Займеш снял их в настоящем времени: в теле и голосе сегодняшнего дня. Рабах снимает идеи и стремления всех времен в духе современности и в контексте XVIII века. Точнее, он снимает циркуляцию этих идей и этих стремлений между телами и смыслами сегодняшнего дня, перемещёнными в XVIII век. Таким образом, его актёры не стремятся к перевоплощению в контрабандистов прошлого. Они удовлетворяются тем, что рядятся: надевают их одежду, играют их роли. И снова Брехт: переодевание в прошлое делает видимым то, что тонет в повседневности настоящего: способ существования, индивидуальное и коллективное поведение. Эта сила анахронизма электризует фильм. Она достигает максимального напряжения в сцене между Маркизом и разносчиком, который, согласившись помассировать Маркизу ноги, не упускает возможности обратить внимание последнего на неравенство их жизненных условий.

***

Подбор актеров в «Песни Мандрена» умножает впечатление разрыва, зияния между личностями персонажей и актеров. Этот метод открывает пространство игры между ними, которое усиливает присутствие и того, и другого, и их отношения. В завершении «Писем об эстетическом воспитании человека» Шиллер пишет: «Человек становится по-настоящему человеком только тогда, когда он играет». Актёры «Песни Мандрена» не прекращают играть в этом зазоре между их личностью и их героем. Таким образом, они играют самих себя, подвергают самих себя опасности каждую минуту. Это кино реализуется не меньше, чем древняя театральная утопия: утопия Руссо, который ненавидел театр своего времени, предпочитаю ему гражданский идеал театра как самопрезентации в сообществе и радости бытия вместе (Филипп Лаку-Лабарт «Поэтика истории»).

Как показывает простая перестановка слогов в фамилиях, дистанция между актером Жан-Люком Нанси и его персонажем печатником Синаном весьма невелика. Пока печатник беседует с Белисаром, философ недалек от того, чтобы говорить от своего имени с режиссёром.

***

В «Истине демократии» Жан-Люк Нанси пишет: «“Демократия” — это прежде всего имя режима смысла, правда которого не может быть подчинена какой-либо руководящей или правящей инстанции, но эта правда полностью обязывает человека быть риском и возможностью самого себя».

«Песни Мандрена» дают нам право заменить в тексте Нанси слово «демократия» на слово «кино». Речь не идет о том, чтобы видеть в «Песни о Мандрене» «демократическое кино», в этом бы не было большого смысла, это прилагательное даже рискует противоречить идее Нанси, представляя «демократический режим» в политическом смысле. Зато можно рискнуть, предположив, что в «Песни Мандрена» кино реализуется как постановка «правды демократии». Через сопротивление, которое действие оказывает руководящей или управляющей инстанции сценария или всемогущего автора, через первенство настоящего по отношению к проекту. Это кино «формирует общее пространство, в котором могло бы открыться все многообразие форм, которые может принять бесконечность, все фигуры наших утверждений и признания наших желаний» (Нанси «Истина демократии»). Режим смысла есть, одновременно, и режим чувственного. Демократия в «Песни Мандрена» — не столько образ жизни контрабандистов, идеал, который они защищают, сколько способ, которым кино не прекращает открывать пространство обмена множеством чувственных присутствий; общее пространство, в котором человек в себе рискует собой в каждом жесте, слове, улыбке, взгляде, и входит в бесконечное, которое его превосходит.

Этот режим смысла особенно проявляется через видимое противоречие. Юному солдату-дезертиру спасенному и выхоженному бандой Мандрена, на вопрос о том где же главарь банды, один из контрабандистов отвечает: «Тут нет главарей». Однако, кажется, что всё отрицает это утверждение, и делает его лишь идеалистической и пустой броской фразой. Жесты, слова, отношения характеризуют Белиссара как главаря банды Мандрена. Итак, главарь или не главарь? Согласно смысловому режиму, который приглашает нас заменить кино демократией в тексте Нанси, здесь нет противоречия. Белиссар одновременно является и не является главарем банды. Его качества стратега и способность вести людей за собой дают ему право принимать решения, которым подчиняются его товарищи. Но никакого рода господством он не обладает, потому что всё общее.

***

Сказать, что с «Песни Мандрена» кино открывает общее пространство некоторого режима смысла и разделения чувственного (Рансьер), значит не забыть о том, что идеи и желания не имеют никакого преимущества перед шумом ветра или движением света на лице. «Свобода, равенство и братство изображения и звука», — примерно так говорил Годар. Кино Демократия / Фильм Социализм.

Сирил Нейра,

1 — «маки» (maquis) – французские партизаны периода Второй мировой войны

2 — Отсылка к «О понятии истории» Вальтера Беньямина: «У моды чутье на актуальность, где бы та не пряталась в гуще былого. Мода – тигриный прыжок в прошлое. Только он происходит на арене, на которой распоряжается господствующий класс. Тот же прыжок под вольным небом истории – прыжок диалектический, как и понимал революцию Маркс».