И если ты, читатель, все же сумел разглядеть меня среди пассажиров, сходивших с поезда, и следил за моими дальнейшими передвижениями между баром и телефонной будкой, то единственно потому, что меня зовут «я», и это все, что ты обо мне знаешь, но этого вполне достаточно, чтобы тебе захотелось вложить часть самого себя и это незнакомое «я».

И. Кальвино «Если однажды зимней ночью путник»

Синефил, как шпион: всегда замаскирован, постоянно следит за людьми и находится в их обществе невидимым присутствием. Ну а если серьезно, то отличить синефила от простого прохожего по внешним признакам практически невозможно. Таким образом синефилу удается оберегать свою внутреннюю духовную и интеллектуальную крепость в целостности. Именно интеллектуальный мир синефила и представляет для нас наибольший интерес: как он познает и понимает окружающие его вещи. Тем более, что большинство из этих вещей не существует в реальности.

Исходный тезис нашей разведки заключается в симбиозе кино и литературы. Так у Умберто Эко есть понятие идеального читателя, которое может быть применимо и к синефилу в значении идеального зрителя. Отталкиваясь от этого предположения, мы попытаемся развернуть небольшой спектр интерпретаций относительно самого феномена синефилии, который проявляется во второй половине ХХ века с развитием французской «новой волны». Мас Дженерис, к примеру, объединяет феномен синефилии с культурным течением французской «бандой аутсайдеров», называя его «снобистким способом восприятия кино» [1]. Впрочем, к этому списку можно добавить других великих французов – Жана Кокто и Робера Брессона, которых объединяла не только любовь к кино, но и к другим формам искусства, особенно литературе [2]. В то же время можно назвать другого великого синефила – Орсона Уэллса, без которого сложно вообразить не только историю кино, но и в целом мифологизацию кинематографа и культуры.

Конечно, это определенная историческая условность, но она имеет свою логику, ведь синефилия без традиции или наработанного контекста практически невозможна. Трудно представить, что Жан Ренуар мог быть синефилом, поскольку он физически не имел возможности полемизировать или вести диалог, что неизбежно присутствует в любом «идеальном» знании или «интертекстуальной компетенции» зрителя. Именно представители «новой волны» способствовали как теоретически, так и эмпирически, зарождению синефилии (имеется ввиду не только наивная любовь к кино, но и его идеальное понимание, некий уникальный опыт визуального, который доступен немногим). И здесь совершенно прав Мас Дженерис, пишущий, что «если синефилия есть поиском наслаждения в кино… тогда те, кто его нашел, должны им поделиться» [3]. Так истинные любители кино вроде Пьер Паоло Пазолини, Жака Даниэль-Валькроза, Франсуа Трюффо или Питера Богдановича, рано или поздно возьмут ручку или камеру, чтобы поделиться своим опытом с другими.

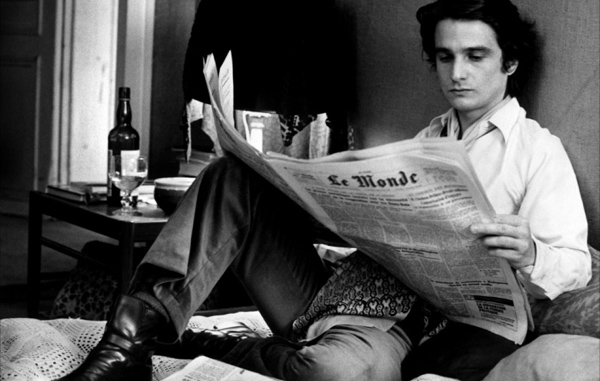

Кадр из фильма «Донос» (реж.Жан Даниель-Валькроз)

Впрочем, работает и такое обобщение: как только зритель остается один на один с экраном, он уже в определенном смысле синефил, поскольку находится в конкретных границах функционирования семиотического пространства. Именно введение топологического измерения взаимодействия зрителя и образа приближает нас к пониманию странной, мистической связи синефила с внеэкранным миром. В этом взаимодействии, динамичной среде, позволяющей создавать новые значения и эмоции, постепенно рождается и воспитывается синефил как идеальный зритель.

Однако вернемся к Умберто Эко с его идеальным читателем (практически исходное понятие для постмодерного дискурса). Наиболее цельно и последовательно Эко раскрыл это понятие в работах «Открытое произведение» и «Роль читателя». Напомним, что основная презумпция его теории заключается в поставленном автором вопросе о тексте, который открыт для интерпретационных усилий читателя, хотя эти усилия и четко заданы структурными лабиринтами текста. Провокация подобного замысла в том, что такие усилия могут продолжаться бесконечно, а ведущая роль в этом марафоне все-таки принадлежит читателю. Интересно, что в качестве примера Эко приводит вовсе не литературный образец, а авангардные тенденции в музыке того времени, в частности творчество Карлхайнца Штокхаузена и Лучано Берио [4]. Именно в последнем тезисе Эко порывает со структуралистским взглядом, где доминирующим остается объект, смысл которого четко закреплен в историческом и культурном контексте. В одном из интервью Клод Леви-Стросс возразил этому, что он не может принять подобную перспективу, поскольку для него произведение искусства – всегда объект с определенными свойствами, которые должны быть аналитически выведены. Тем не менее, для Умберто Эко не существует никаких границ между контекстами. Идеальный читатель в его понимании легко маневрирует между ними, конструируя собственные миры и системы. Примечательно, что буквально через год после «Открытого произведения» вышла не менее провокационная работа Сьюзен Сонтаг – «Против интерпретации». В ней Сонтаг с абсолютно противоположным настроением призвала прекратить произвол интерпретаций, который наблюдала в среде тогдашнего концептуального искусства. Другое дело, что концептуальное искусство провоцировало и провозглашало своеволие в своих манифестах. Впрочем, это уже была второстепенное дело – Сонтаг пошла дальше в своем радикализме, забыв, что ее позиция тоже есть ни что иное, как очередная интерпретация культурного поля.

Кадр из фильма «Сломанные цветы» (реж. Джим Джармуш)

Тогда на каком берегу оказывается синефил? Будучи осведомленным во многих контекстах и традициях, посмотрев тысячи картин, переосмыслив не меньшее число теорий, синефил видит перед собой оба пути. На этот счет сделаем ремарку. Прежде чем выбрать какой-нибудь путь, синефил неизбежно становится диктатором собственного положения. В какой-то момент он осознает, что не заслуживает маргинального обособленного социального статуса. Он выбирает высокомерный, угрожающий взгляд, резко порывая со своим гордым одиночеством. Доказательством такого этапа служит хотя бы убедительная теория Мишеля Фуко о взаимосвязи знания и власти, которые, так или иначе, сопутствуют друг другу. Так чем больше контролируешь знание, тем больше властвуешь – чем больше властвуешь, тем больше контролируешь знание. Знание имманентно притягивает власть, которая поглощает наивного зрителя, оставляя только идеального созерцателя в своем царстве знаков и кодов. На каком-то этапе синефил устает от нарциссизма, но не лишается его окончательно. Какую бы программу он не выбрал, ощущение избранности и уникальности познания не покидает его.

Одним из путей «эволюции» идеального зрителя является ситуация, когда синефил решает сам снимать кино. Это заставляет нас дать определенное уточнение, которое заключается в попытке синефила найти общую точку понимания с миром, поделиться своими знаниями, не отрекаясь от своей позиции. Так синефил становится автором (интересно, что во французском языке является распространенный аналог grand auteur, невольно перекликается с известным grand dictator). Аллюзия вполне обоснована: автор конструирует идеальный мир со своими границами и законами, для которого, в свою очередь, конструируется идеальный зритель. Здесь уместно вспомнить Жана Эсташа, чьему перу принадлежит такой антивизуальный шедевр, как «Мамочка и шлюха», Этот фильм обманчиво кажется реалистическим. В нем «Эсташ отказывается производить «знаки реальности» как проекции жизни в сыром виде» [5]. То есть это тот мир, в котором режиссер мог бы жить и творить; мир, который для него был недостижим в действительности. Подобный конфликт реального и вымышленного присутствует и в другом синефильском шедевре – «Грязная история». Так или иначе, Жан Эсташ усложнял свои фильмы реминисценциями, аллюзиями и скрытыми подтекстами – всем тем, что максимально актуализирует интеллектуальный и эстетический опыт автора и, соответственно, синефила. Не случайно творчество Эсташа побудило Джима Джармуша снять «Сломанные цветы» – может, не лучший его фильм, но уж точно интересный синефильский проект.

Кадр из фильма «Грязная история» (реж. Жан Эсташ)

В свое время бытовала шутка относительно идеального читателя Умберто Эко, которого в действительности не существовало, кроме одного человека – самого Умберто Эко. В этой шутке есть доля правды. Автор навязывает систему знаков зрителю, скрепляет и закрепляет траекторию интерпретации. В авторском замысле произведения звучит дискуссионный вопрос: нужно ли идеальному читателю/зрителю прочитывать текст только в заданных пределах? Может ли он что-то добавлять, а оттого – расширить контекст?

Это ни что иное, как превращение закрытого, герметичного авторского текста в открытый полисемантический текст («есть тексты, которые могут не только свободно, по-разному интерпретироваться, но даже и создаваться (со-возникать, по-рождаться) в сотрудничестве с их адресатом» [6]). Такая ситуация наблюдается в большей степени в авангардном кино, но также присутствует и в таких работах как «Крот» Алехандро Ходоровского, «Скрытое» Михаэля Ханеке, «Опасные игры» Абеля Феррары. Автор, кажется, оставляет подсказки для поверхностного, первого прочтения текста. Но за его пределами остается множество скрытых способов понимания. Все это указывает на открытость произведения для интерпретаций адресата и актуализирует «истинный» смысл произведения.

Несмотря на абстрактную предпосылку наличия идеального читателя, в действительности как закрытый, так и открытый фильм интерпретируется с «использованием кодов, отличающихся от тех, что имел в виду автор» [7]. Для Эко закрытый текст – это текст, открытый к ложным интерпретациям. Для нас же в понимании кино важна скорее последовательность, процессуальность интерпретации, которая для закрытых фильмов как раз и играет первостепенною роль. При этом открытые фильмы не столь обеспокоены линейностью, а скорее свободой интерпретаций (для Эко наоборот, «открытый текст, насколько бы «открыт» он ни был, не допускает произвольной интерпретации» [8]). Наверное, для последней категории идеальный зритель это тот, кто свободен от каких либо программ (марксизм, психоанализ, рецептивная эстетика, православная философия, неокантианство, экофилософия т.д.), а потому вырабатывает свой уникальный словарь. Другое дело, что подобный словарь часто остается понятен только синефилу, отчего коммуникация и взаимопонимание с другими субъектами так и остаются невозможными.

Кадр из фильма «Франция» (реж. Серж Бозон)

Как противоречие или скорее дополнение к этому существует другой путь синефила – киноведение. Мы умышленно избежали понятия кинокритики, поскольку проводим четкую черту между их представлениями. В первом случае речь идет об определенном гносеологическом задании, которое не имеет ни начала, ни конца и идеально вписывается в концепцию открытого произведения. В случае кинокритика наоборот неизбежно присутствует связь с вердиктом, окончательным определением оценки. Здесь нет серого поля, а есть только черно-белая шахматная доска. Каждый по-своему выполняет свою социокультурную миссию. Но для синефила важнее разобраться со всеми «кротовыми норами» (известная метафора Джона Фаулза), пройти всеми борхесовскими тропами в саду и воспитать идеального зрителя. Как писал Михаил Ямпольский, «чем отличается точка зрения синефила от точки зрения традиционного критика или обыкновенного зрителя? Критик дистанцирован к фильму. Его точка зрения – это точка зрения субъекта, отделенного от объекта, противостоящего ему, субъекта, о котором столько писали «Кайе» структуралистского периода. Реакция «обычного зрителя», наоборот, всецело программируется фильмом и не предполагает критического дистанцирования» [9].

Что ж, синефил, условно миновав путь от идеального зрителя до киноведа, должен держать в своем поле зрения аудиторию. Он не может производить собственный словарь понятий, кичиться придуманными неологизмами и концептами, поскольку настроен на диалог (хотя в большинстве случаев транслирует знания монологически, не дожидаясь ответной реакции в аудитории). Он убежден, что существует объективное объяснение как внутреннего семиотического порядка в конкретном кинотексте, так и внешней единой ткани кинопроцесса (не важно, понимается он как ризома, дерево или поток). Тело синефила в этом случае не сливается с экраном, оно максимально дистанцируется от случайных эмоций или рефлексий. В отличие от критика, киновед не разламывает текст для того чтобы после снова собрать его. Напротив, для него важнее целостность фильма в равной степени как вещи-в-себе, так и феномена культурной реальности. Такая установка помогает настроиться зрителю на соответствующую интеллектуальную «медитацию», показать ему семантические координаты, в которых функционирует уже не открытое/закрытое произведение, а просто бесценный артефакт культуры.

Кадр из фильма «Лицо, которое ты заслуживаешь» (реж. Мигель Гомеш)

Синефил находится далеко от той практики, которая называется наивным зрителем и, следовательно, наивным просмотром. Так же как для идеального читателя предназначен роман Джеймса Джойса «Улисс» или Джона Барта «Плавучая опера», так и для идеального зрителя существуют такие прекрасные фильмы как «Франция» Сержа Бозона, «Лицо, которое ты заслуживаешь» Мигеля Гомеша или «Кресла Альказара» Люка Мулле. Разве можно представить наивное удовольствие от сюжета, пейзажей у Джойса? Наоборот, читатель порой получает наслаждение от необычности текста – читая комментарии и скрытые аллюзии, восхищаясь гениальностью интертекстуальных связей. Текст сам сопротивляется восприятию его исключительно как пейзажной или нарративной структуры – возможность катарсиса находится в совершенно другом поле. Аналогично и названные фильмы (к которым можно добавить множество других) словно ждут своего зрителя, который узнает отсылки то к одному, то к другому контексту. Более того, часто такие контексты выходят за пределы истории кино, как это бывает у Мигеля Гомеша. Соответственно, наивный зритель не знает, что делать с такими фильмами, как их вписать в стереотипную схему понимания. Такие фильмы требуют особого усилия, «идеального читателя, мучимого идеальной бессонницей» [10], способного не только воспринимать текст как сложный мир, но и самому конструировать законы функционирования этого мира. Фактически идеальный читатель постепенно заимствует функции демиурга у автора или объекта, превращаясь в процессе интерпретации в создателя нового текста.

Действительно, «синефилический опыт несомненно тяготеет к феноменологии как способу описания» [11]. Феноменология просмотра напоминает систему комментариев, невольно составляющих отдельный интертекст. Эта практика несет в себе опасность забыть про оригинальный текст. Хотя для синефила и нет оригинального/уникального текста, а есть лишь тексты самобытные и любимые. Возможно, в этом либеральном принятии кинореальности, синефил и пытается сохранить в себе наивного зрителя, который верит в реальность поезда, летящего на нас из глубины экрана. В то же время, интертекстуальная «достройка» открытого произведения, которым и является кино (и не только авангардное), недоступна ни для критика, ни для киноведа. Первый вынужден поставить точку в интерпретации, вынося свой вердикт, что ограничивает его или темпоральностью (выделенным временем для оценки), или пространством (существующей дистанцией между собственным этическим блоком и профессиональным долгом, что и обусловливает в целом дистанцию до картины). Второй – ограничен законами онтологии анализируемого текста, т.е. историческими потоками событий, конкретными воплощенными смыслами соответствующего течения или школы и т.д..

Кадр из фильма «Малхолланд-драйв» (реж. Дэвид Линч )

Впрочем не должно возникать заблуждение, что открытым произведением является лишь наперед продуманные фильмы или отдельные синефильские проекты, обращенные к избранным зрителям. На самом деле, для синефила открытым текстом является любой фильм, который рассматривается им как «пучок разновекторных смыслов». Умберто Эко фиксирует эту «разновекторность» даже в форме сочинения, отмечая, что «форма является эстетически значимой постольку, поскольку ее можно рассматривать и осмыслять в разнообразных перспективах, когда она, не переставая быть собой, являет все богатство аспектов и отголосков» [12]. Соответственно, для синефила даже самое бездарное кино возникает как далекий отголосок шедевра, а что уж говорить об «удачных» текстах, которые разбиваются на миллиарды взаимосвязанных лоскутов. Синефил видит во всем определенную связь.

Опасность восприятия фильма как открытого произведения еще в том, что синефил рассматривает его как незавершенный текст. Именно поэтому он имеет полное право домысливать и добавлять значения, которые, по его логике, не разрушают эстетические координаты оригинала. Речь не идет о дерзкой деконструкции произведения. Скорее, наоборот, – об идеалистическом стремлении реанимировать истину в банальном вопросе: что имеется в виду? Невинный вопрос, который так раздражает не только таких культовых режиссеров как Бела Тарр, но и других авторов вроде Гаса ван Сента. Здесь сложно придумать более идеальный фильм для герменевтических процедур, чем «Джерри» или линчевский «Малхолланд-драйв». Такие ленты бесконечно раздражают Сюзан Сонтаг и ее последователей, но одновременно добавляют задора для любого синефила.

Так Бела Тарр уверяет в наличии «нулевого письма» в своих фильмах и постулирует абсурдность поиска дополнительных значений. Дэвид Линч же раздражается не из-за надоедливости синефилов, а из-за невозможности самостоятельно разобраться в своих картинах. Проще говоря, авторы не знают, что они имели в виду. Как писал Крис Родли, «Линч не хочет или не может (и в какой именно пропорции сочетаются эти «не хочет» и «не может», остается лишь догадываться) анализировать фильм, потому что знает: если тайна будет раскрыта, мы пробудимся от сна под названием «Малхолланд-драйв» [13]. Открытое произведение невольно дает гарантию бесконечной бессонницы, блаженного состояния эйфории и увлечения магией кино. Однако тем основным, что дает открытое произведение, остается возможность существования синефилии как эстетической практики идеального прочтения. Что в свою очередь дает возможность формирования идеального зрителя, знающего все тайные тропы идеального мира кинематографа. Мира, в котором не страшно заблудиться и остаться навеки.

[1] M. Generis. Cinephilia: movies, love and memory: http://www.latrobe.edu.au/screeningthepast/20/cinephilia-movies-love-memory.html. Retrieved June 6, 2012.

[2] Безусловно, роль литературы для синефилського культа сложно переоценить. Здесь можно вспомнить хотя бы Алана Роба-Грийе, Хулио Кортасара, без которых не было бы многих интертекстуальных шедевров мировой культуры..

[3] M. Generis. Cinephilia: movies, love and memory.

[4] Эко У. Открытое произведение: Форма и неопределенность в современной поэтике. СПб. , 2004. – С. 24-25.

[5] Кушнарева И. У Деда Мороза глаза Доктора Мабузе: http://kinoart.ru/2010/n5-article11.html.

[6] Эко У. Роль читателя. Исследование по семиотике текста. СПб. , 2007. – С. 12.

[7] Там же. С. 20.

[8] Там же. С. 22.

[9] Ямпольский М. Синефилия как эстетика. Заметки читателя книги Сержа Данея «Упражнение пошло на пользу, сударь»: http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/740/

[10] That ideal reader suffering from an ideal insomnia in Joyce J. Finnegans Wake. N.Y. , 1945. – P. 120.

[11] Ямпольский М. http://www.kinozapiski.ru/ru/article/sendvalues/740/

[12] Эко У. Открытое произведение. С. 28.

[13] Линч Д. Интервью: Беседы с К. Родли. СПб. , 2009. – С. 385.