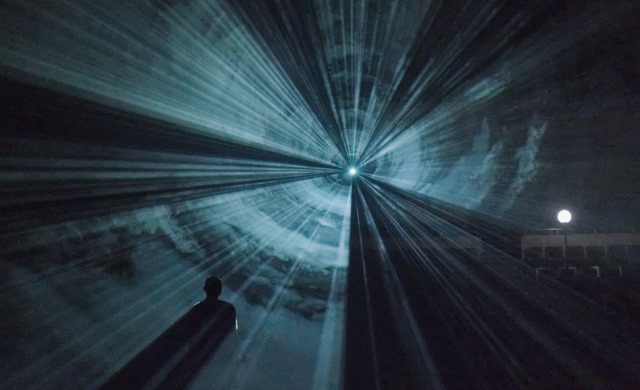

В конце года я случайно попал на «Лихорадочную комнату» (Fever Room) Апичатпонга Вирасетакула. Заявленный проекционный перформанс быстро перерос в религиозное действие, очищение зрения от плоскости измерений кино, разрушение пространства. Используя свет проектора, фильтры и дым, Вирасетакул смог вернуть кино к его основам. Зал превратился в место конгрегации и иллюзиона; в переживание, которое можно забрать с собой, но не воспроизвести вне самого события. В то же время свет и тень, основные элементы кинематографа, можно представить как самые легкодоступные средства самовыражения, всегда поражающие и исчезающие одновременно. Новый этап развития Джо дает понять, насколько узкими стали для него рамки киноэкрана, с помощью которого он смог приблизиться к пониманию времени и памяти.

Ощущение собственного тела и присутствия в момент разворачивания события отличает перформанс Джо от всех попыток погрузить нас в вымышленные миры и прикинуться кинематографом будущего. «Бегущий по лезвию 2049» (Blade Runner 2049, Дени Вильнёв, 2017) был заявлен едва ли не как главный блокбастер года, но по мнению инвесторов провалился в прокате, собрав около 260 миллионов долларов, тем самым незначительно превысив собственный бюджет (185 миллионов долларов). Паника по поводу этого события в профильных изданиях Голливуда дала возможность заглянуть в логику продюсеров больших аттракционов. Как заметил один из профессиональных критиков индустрии, «Бегущий по лезвию 2049» мог стать одним из тех фильмов, на который должны были пойти люди, которые ходят в кино только раз в сезон. Но его место занял вышедший месяцем ранее фильм про паранормального клоуна «Оно» (It, Энди Мускетти, 2017), собрав 700 миллионов долларов. К тому же фильм Дени Вильнёва длился слишком долго, что означало бы более длительное отсутствие дома, больше денег няне и меньше свободного времени вечером. Мы привыкли к советам как правильно питчинговать фильмы, продавать темы, заводить контакты. Но мы всё ещё не привыкли к тому, что кино уже давно не самое важное из искусств, не важная часть жизни.

«Хорошее время» (Good Time, 2017) братьев Сэфди запомнился именно как фильм людей, которые выросли во времена, когда фильмы ещё были твоими друзьями и наставниками. Их гипнагогический дрифт – не просто оммаж американскому кино 70-х и 80-х, а скорее кивок в сторону всех маленьких, но грандиозных фильмов, возникших на обочине системы. Это и последний фильм Роберта Олдрича («Все награды», … All The Marbles, 1981), и поздний Премингер («Такие хорошие друзья», Such Good Friends, 1971), и даже подражание годаровскому «Без дыхания» МакБрайда (Breathless, 1983). Своим фильмом, прикинувшимся криминальным триллером, братья Сэфди пытаются проникнуть в сердце системы через чёрный вход. И преуспевают. Не пытаясь снять важный фильм, они скорее используют момент, возможность, повод, чтобы снять на плёнку ночной неон или любимый парк аттракционов, беспрерывное движение заводного механизма. В эпоху Вайнштейна, когда все внезапно начинают говорить о условиях труда и атмосфере на съёмочной площадке, братья Сэфди оказываются не просто милыми хипстерами, а укоренёнными в свои сообщества и локальную географию порядочными людьми, готовыми брать на себя обязательства. Их ранние фильмы были сделаны из несуразностей жизни, ежедневной комичности, которую можно ухватить ломаной камерой. Они невротичны, но это невротичность человека, медленно открывающегося друзьям и миру. Вся история братьев – история самодеятельности и дилетантизма, проб и ошибок, гиперпродуктивности и расслабленности. Нельзя сказать, что они годами шли к успеху, и вот он настал в лице мейнстримного актёра, который захотел сыграть запоминающуюся роль. Братья Сэфди упорно возделывали собственную площадку, как и сотни других независимых кинематографистов Нью-Йорка. Их фильмы локальны и универсальны одновременно, они не милы, но они верят в человека и способность смысла произрастать из проживания жизни по мере её длительности. Пытаясь подыскать близкие аналоги, я могу вспомнить о «Сьорче» мариупольского видеографа Саши Протяга, который лично для меня стал главным украинским фильмом 2016 года. Протяг не просто ухватывает пластичность повседневности, но и растягивает её под свои нужды, расхищает реальность, смешивая важное с пустяковым, делая часть своей жизни игрой с серьёзными последствиями. И Протяга и ранних братьев Сэфди объединяет умение работать без оглядки на востребованность результата, работать только из чувства потребности в съёмке кино. Важен сам процесс, погруженность в событие, архивирование случайностей про запас и впрок. При этом ни у них, ни у крестного отца всех видео-аматоров Йонаса Мекаса не получается тусовочное кино, интересное только эффектом узнавания. В условиях тотальной инфляции образов и авторитарно-кураторского нормирования того, что достойно быть показано на киноэкране, их фильмы скорее дают нам понять, что все мы проживаем жизни разной интенсивности, но одинаковой углубленности во время и пространство.

В 2017 году я смотрел мало кино, но снова и снова погружался в то, что стал называть «архивы-слабого-кураторства». В первую очередь это был Youtube, похожий на Вселенную, в которой звёзды событий уже умерли, но свет после-событий еще может попытаться помочь нам восстановить случившееся. Я научился ценить мимолетность и хрупкость архивов, способных возникать и пропадать по неведомым прихотям алгоритмов. Pad.ma стал калейдоскопом неожиданностей и придал уверенности в том, что тупиковые ветки и оборванные следы иногда важнее, чем тела кинематографов, помещённые в музей для инвентаризации. В ноябре ЦРУ США опубликовало содержимое всех электронных устройств террористов, захваченных в схроне в пакистанском Абботтабаде 1 мая 2011 года, в том числе все файлы с ноутбука Осамы Бин Ладена. Больше сотни гигабайт видео голливудских мультиков, проповедей имамов, курсов вязания и конспирологических документалок о 11 сентября случайным образом фиксируют состояние Интернета начала 10-х годов и интересы его пользователей. Общественный интерес к личности пользователя оказался выше обычных ограничений копирайта. Скорее всего содержимое наших компьютеров говорит о нас больше, чем наши дневники или письма.

В сентябре стало известно, что Европейская комиссия в 2014 году профинансировала исследование о влиянии пиратства на падение продаж культурного продукта, но так никогда и не опубликовала результатов. Выяснилось, что потери от пиратства были статистически значимыми только для актуальных кино-блокбастеров, но никак не для всех других форм культуры. Пиратство продолжает быть основным двигателем создания архивов. В запрещённом в этом году в Украине Вконтакте можно найти сообщество «Новое немецкое кино», где, например, собрана почти полная фильмография Рудольфа Томе, коллекция которой может позавидовать Карагарга или Немецкий институт кино и телевидения. Фильмы великого немецкого режиссёра Сохраба Шахида Салесса, которые в этом году были полностью субтитрированы энтузиастом на Карагарге, вне нескольких телеархивов можно найти только в форме выцветших телевизионных записей в Интернете.

В 2017 исполнилось 10 лет с момента выхода альбома Burial «Untrue», который считается едва ли не главным электронным альбомом нового столетия. Вокруг анонимности продюсера и андрогинной аморфности пост-рейва выросло много теорий, в первую очередь идея хонтологии, науки о призраках. Музыка Burial оплакивала несостоявшееся будущее и находила утешение в раскладывании на косточки наследия отцов. Десять лет спустя музыка Burial всё ещё звучит как самый ясный и несбыточный проект будущего, у которого так и не появилось альтернатив. На его фоне всё тот же «Бегущий по лезвию 2049» удивляет своей усталостью, старомодностью формы и смысла. Мир будущего не будет выглядеть как Лос-Анджелес 2019 из оригинала Ридли Скотта, он будет скорее похож на мир, уже существующий в фильме китайского документалиста Сюй Синя «Ландшафт Янцзы» (A Yangtze Landscape, 2017). Всего будет больше, всё будет медленнее, изменится скорее масштаб, с которым будет соотноситься жизнь человека.

Сюй Синю в 2007 удалось снять один из самых важных политических документальных фильмов китайского независимого кино «Карамай» (Karamay, 2010). Приехав в отдаленный город Карамай, в котором в 1994 году во время показательных выступлений районных отличников сгорел Дом культуры, режиссёр берёт интервью у родителей жертв. Выбирая самую простую возможную форму, – статическая камера, монологи родителей, архивные видео-вставки – Синь оставляет в фильме то, что всегда становится первой жертвой кино, выбирает самое главное – время для созревания осознания трагедии. Шестичасовой фильм пристально всматривается в горе людей, но скорее этот взгляд обращён на форму, которую принимает жизнь после заживания ран утраты. Принятие, работа траура, формы памяти. Воспоминания родителей восстанавливают механику зла – одна мелочь запутывается за другую случайность и обрушивает слои системного нигилизма власти, при которой жизнь функционера, как государственного тела, всегда важнее жизни коллектива. У большинства родителей нет нужных слов, чтобы выразить связь между системой, в которой они живут, и событием, которое стало возможным именно в этой системе координат и страхов. Государство общается с родителями через телевизор: «Мы понимаем некоторые ваши чувства». Борьба идёт за государственное признание смерти. Можно ли считать детей, погибших по преступной случайности мучениками? «На похоронах можно было ощутить всю силу социализма», говорит отец погибшей школьницы. И добавляет: «Кладбище совсем не было похоже на кладбище, скорее на стройку или поле боя». Люди Сюй Синя, обычные китайские граждане, выкинуты на обочину общества волей случая, они сильно отличаются от социального дна Ван Бина или Жао Лиана. Они не мыслят себе ни вне государства, ни в оппозиции к власти. В то же время государство намертво вросло в их память о пожаре. Сюй Синь деликатно, но уверенно фиксирует именно это противоречие, настолько центральное для многих конфликтов современного мира.

Самый важный для меня фильм этого года, «За снежной бурей» (Hinter dem Schneesturm, 2016), предельно точно и мягко запечатлел последние моменты памяти, более сильной, чем дряхлое тело. Для дипломного фильма Левин Петер снимает своего деда, бывшего солдата Вермахта, воевавшего на Восточном фронте. Это не фильм о вине или истории, понимание которых меняется в зависимости от государственных потребностей современности. Это фильм о памяти, которая всегда с тобой. О её изменении, но не исчезновении, на всём протяжении времени. Тело бывшего солдата приходит в негодность, его речь замедлена и отрывиста, но его память ясна. Всматриваясь в изломанное морщинами лицо, мы наблюдаем за пресловутой работой памяти. Чтобы дать нам ощутить то, чем есть память человека, Левин Петер раскладывает её на составляющие – чёрно-белые фотографии 40-х годов и звуки, записанные в современном Мариуполе. В некоторой мере таким образом он, подобно Вирасетакулу, раскладывает на части и кино, выводит его формулу. Если музыка – это ритм и саунд, то кино – это изображение, звуки и память как цемент между ними. Неустойчивость памяти позволяет дому сознания не срастаться в один монумент, оставляет его в подвижности. Вопросы Петера поначалу кажутся слишком конкретными, журналистскими, не оставляющими пространства для глубокого ответа. Пока мы не начинаем понимать одну важную вещь – вопросы должны помочь Хайнцу разобраться в своей памяти, а не выдавить из него материал, столь нужный для документального фильма или исторического исследования. Фильмы Сюй Синя и Левина Петера не требуют сочувствия или соучастия, они адресованы не к нам и поэтому разрешают нам только соприсутствие. В этих фильмах происходит работа людей над собой, поиск правильной формы для создания прошлого, с которым можно жить и умереть. Абстрактный Восток всегда был местом, куда сначала проецировали свои страхи и амбиции, а после войны свалили всю вину и мёртвых. В послевоенно-довоенном Мариуполе, впервые снятом без умиления экзотикой, Петера интересует не примирение историй, а содержание и смысл памяти, которые невозможно опознать даже участникам одних и тех самых событий. Что заставляло Хайнца делать фотографии? Автоматический импульс, как результат доступности технологии? Желание запомнить на будущее? В его фотографиях мало военной конкретики, больше пауз и промежутков. Именно они и составляют память, которой невозможно поделиться. «Меня не столько интересовало то, что ещё помнит мой дед, сколько то, каким образом он мысленно всё ещё передвигался Украиной. Не следуя хронологии. Без тогда и сейчас. Беспорядочно. Следуя за лицами, цветами, звуками и образами». В отличие от фильма, который можно пересмотреть, однажды пережитое обречено на постоянное повторное воспроизведение, изменяющее содержимое памяти на протяжении времени. Память становится прообразом расширенного кино, не фиксированного на визуальности, постоянности, иерархии. Возможно, кинематограф нужно воспринимать как процесс, который имеет смысл только в момент нашего взаимодействия с ним, а не как архив, в котором навечно расставлены правильные акценты.

«Хорошее время», в отличие от первых двух длинных метров братьев Сэфди, едва ли останется в истории кино. Слишком неуклюжий для Голливуда, слишком всеядный для кино термитов. Он легко поддаётся теоретизации и раскладыванию на явные темы, превращается в иллюстративный материал для семинаров. Это очень американское кино, о самом американском кино-мотиве – уходе от наказания. В год Трампа братья Сэфди переиначивают старую истину о том, что американская мечта – добиться всего своими силами. Истина Конни Никаса – добиться всего и уйти от наказания. Изменить свою личность, скрыться от погони, залечь на дно – самые захватывающие темы американской кино-культуры. Это и история О. Джей Симпсона, изображённая в поразительном документальном хорроре «О. Джей: Сделано в Америке» (O. J.: Made in America, Эзра Эдельман, 2016). Но также это и история Трампа в 2017 году, когда вся Америка, затаив дыхание, следит за действиями специального прокурора Роберта Мюллера. Год начинался с призывов к революции, однако уже скоро средний класс США понял, что изменения не коснутся их в первую очередь или в ближайшем будущем. В год столетия Октябрьской революции, когда академии были переполнены конференциями о революционной потенциальности, интеллигенция США поняла, что именно государство и бюрократические механизмы сдерживают иррациональность Трампа.

Осень 2017 года в Берлине стала временем многочисленных мероприятий, посвящённых наследию Харуна Фароки. Впервые была проведена полная ретроспектива фильмов, устроены семинары и лекции. В форме книги был издан поразительный автобиографический фрагмент, неожиданно найденный среди бумаг Фароки. Группа студентов Немецкого института кино и телевидения попыталась снять новую версию гениального фильма «Жить в ФРГ» (Leben BRD, Харун Фароки, 1991). В одной из сцен на оживлённом вокзале Берлина можно увидеть холл, разделённый полосой на две части. В одной части проводится съёмка и распознавание лиц полицейской экспериментальной камерой слежения, в другой части холла таких камер нет. Линия на полу разделяет современность и будущее. Становится понятно, насколько черта между новым и старым прозрачна и неощутима для большинства спешащих сломя голову берлинцев. Будущее наступает медленно, но всегда приходит внезапно.

Для людей вроде Конни Никаса будущее Трампа не перестаёт наступать. Братья Сэфди не скрывают, что в значительной мере были вдохновлены двумя фильмами, снятыми американским документалистом Джоном Эльпертом, – «Один год преступной жизни» (One Year in a Life of Crime, 1988) и «Преступная жизнь 2» (Life of Crime 2, 1998). В них жизнь наркоманов становится фоном для демонстрации того, как маленький человек находит дырки в законе и государстве, пытается укрыться в слепых углах и пустотах повседневности. «Крысиный фильм» (Rat Film, Тео Энтони, 2016) убедительно ставил знак равенства между крысами и жителями бедных районов Балтимора. В одном эксперименте крысу помещали в лабиринт, отгородив от приманки стеклянным барьером. Сделанные во сне сканы мозга давали понять, что крысе снится приманка. «Хорошее время» на тюремном сленге означает срок, который списывают заключенным за примерное поведение. Свобода покупается подчинением. Лихорадочный гедонизм Конни Никаса и героев Эльперта отрицает возможность сделки с властью полицейских и психиатров, их хорошее время наступает в результате бунта и выпадения в полную ненужность, настолько отличную от полной свободы, часто воспеваемой всё тем же американским кино. Наказание в этих фильмах настолько же неизбежно, насколько и случайно. Грандиозный финал «Хорошего времени» отсылает сразу к двум другим финалам фильмов о необъяснимости наказания – «Деткам» (Kids, Ларри Кларк, 1995) и «Дыре» (Le Trou, Жак Бекер, 1960).

Тюремная тема в американском документальном кино последних лет стала одной из центральных. «Тюрьма в двенадцати ландшафтах» (Prison in Twelve Landscapes, Бретт Стори, 2016), «Работа» (The Work, Джейрус МакЛири и Гетин Алдус, 2017), «Одиночная» (Solitary, Кристи Джейкобсон, 2016) наводят фокус на тюрьму, чтобы лучше понять механизмы американского подсознательного, тщательно скрытого от глаз современников. Документалист наподобие энтомолога рассматривает реальность, собранную в одном месте раскаленным светом, исходящим от государства.

К годовщине Немецкой осени по немецкому общественному телевидению показали серию криминального сериала «Место преступления» (Tatort), снятую Домиником Графом. «Место преступления» за долгие годы еженедельных показов стало точкой сборки немецкого подсознательного, местом, где ещё раз цементируется консенсус общества по поводу основных вопросов жизни в Германии. Каждую серию ещё до выхода отсматривают журналисты, чтобы убедить зрителя в качественности продукта и серьёзности затронутых тем. Доминик Граф позволил себе неслыханную для немецкого телевидения вещь – в самой серии ставится под сомнение самоубийство лидеров Фракции Красной армии в тюрьме Штаммхайм ночью 18 октября 1977 года. Прыгающая плёнка супер-8 мм должна была иллюстрировать воспоминания о расправе, учинённой государством. Граф был немедленно обвинён в применении пост-правды и подрыве основ немецкой государственности, на эту тему высказался даже президент Германии. Именно применение старой технологии с её грубым зерном и перенасыщенностью цветов было воспринято как попытка имплантировать несуществующее воспоминание в память немцев. Даже столь надёжно залеченная рана прошлого внезапно начала кровоточить. Государственная телекомпания выступила с заявлением – количество экспериментальных серий будет ограничено до одной в год. Сериал снова станет привычным для своего зрителя, станет источником уверенности в окружающей реальности, в которой преступник всегда будет найден и наказан.

На Роттердамском кинофестивале в 2018 году Апичатпонг Вирасетакул обещает представить SLEEPCINEMAHOTEL – пространство, где можно будет погрузиться в онейрические изображения и заснуть. 2017 был годом слабой интенсивности, политически и кинематографически. Годом пережидания и замедления, сонным годом. Я, как всегда, был слишком далек от мест, в которых хотел бы оказаться. Фильмы, которые я больше всего хотел бы увидеть, ещё не завершены – «Така довга, така мила зима» Юлии Коваленко, фильм про электрички Оксаны Карповыч, фильм про сны Саши Протяга, dendro dreams Эль Парвулеско и Теты Цыбульнык, фильм Томаса Хайзе про исчезновение следов семьи. Единственный фильм, на который я хотел попасть в этом году и не попал, показали в Берлине всего один раз – «О годе не-событий» (Aus einem Jahr der Nichtereignisse, Анн Каролин Реннингер и Рене Фрьольке, 2017). Самое лучшее название для этого года.

Читайте также: