29 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения классика мирового кинематографа Микеланджело Антониони. Свой первый фильм – документальную картину «Люди с реки По» — он снял в 1947-м году. За прошедшее с той поры время было все: восхищенные отзывы, освистание на кинофестивалях, признание, возведение в пантеон классиков и временное забытье. Однако за всей академичностью, что так часто приписывается режиссеру, было куда больше скрытого и прекрасного, чем принято считать: создание другого киноязыка, эксперименты, отражение действительности и десятки фильмов-документов, предвосхитивших многое в сегодняшнем кино. В честь юбилея Антониони, авторы Cineticle вспоминают свои любимые фильмы режиссера, их влияние и новаторство. А философ Анатолий Валерианович Ахутин, резюмируя все это, рассуждает о ключевых аспектах творчества режиссера и своем личном отношении к нему.

Приключение | Ночь | Затмение | Красная пустыня | Фотоувеличение

Забриски-пойнт | Профессия: репортёр | За облаками

«Приключение» (L’avventura, 1960)

В «Приключении» Антониони кинематографическое время, конечно же, не течет как в реальной жизни. Как и любой режиссер Антониони выбирает нужные ему моменты в заплонированной истории, прерываясь сменой сцен, эпизодов, монтажом, меняя точку съемки, ракурс. Можно представить полный вариант «Приключения», снятый одним непрерывным планом, где рассвет занимает положенный ему час или полтора, сон Клаудии в домике на острове – четыре или пять тревожных часов. Но в «Приключении» режиссура доходит до такой степени искусности, что каждая сцена концентрирует в себе все это как бы «вырезанное», «опущенное» сценаристами время, перенося его в отснятые кадры. Камера Альдо Скавардо гипнотическими тревеллингами, отточенностью смены полутонов, необычайной детализированностью, вещественностью всего материального достигает в «Приключении» двух противоположных эффектов: холодной документальной достоверности и болезненной метафизической эстетизации.

Главные герои фильма – буржуазия, и Антониони, фиксируя присущий этому классу внешний лоск, постоянно сминает его: еще недавно модельно дефилирующие подруги, стягивают в каюте мокрые купальники, вытираются полотенцами. Отношение к персонажам можно даже назвать сатирическим, но «Приключение» – не карикатура, а очень язвительный портрет высших слоев нового итальянского общества, входящего в мир материального изобилия 60-х. И при этом это необычайно живые, полнокровные характеры, влюбляющиеся, радующиеся, интригующие, сомневающиеся. Выйдя за привычные рамки – модная элита или капиталистические эксплуататоры – Антониони нарушил негласное табу. Диапазон интонаций «Приключения», вот что действительно впечатляет: в каждую сцену фильма Антониони, при сохранении общей эстетической линии, добавляет свежих красок.

«Приключением» называет Сандро их отношения с Клаудией, но это просто очередная неумная шутка архитектора – погрязшего в рутинных коммерческих заказах человека, лишившегося творческих амбиций и чувствующего себя, вероятно, не более чем красивым манекеном для хорошего костюма. И фильм с мощнейшим антиконсьюмеристким посланием сам разрушает все стандарты удобного для зрителя повествовательного кино. Но исчезновение Анны – это и катализатор отношений Сандро и Клаудии, осложненных к тому же чувством вины перед подругой, а также способ ввести героев в обычную жизнь итальянских городков, простонародной среды, куда иначе они вряд ли бы попали.

Больше всего в «Приключении» я ценю непосредственность. Пока Сандро и Анна выясняют отношения, Клаудиа ходит по картинной галерее этажом ниже, пытаясь все-таки понять, что происходит в отношениях ее подруги с любовником. Сцену этого невинного подслушивания, ничем не предвещающую последующую драму, Антониони оркеструет с изяществом, тактом и юмором. И в дальнейшем – будь-то газеты улетающие в море, паровоз, проезжающий в головах у влюбленных, Клаудиа, распевающая любовную песню, натягивая чулок, или камера продолжающая наезжать под стрекот цикад и клекот птиц на пустынную площадь, с которой уже уехал автомобиль главных героев – каждый момент фильма свеж и неожиданен, как будто вы смотрите его в первый раз, как будто сам Антониони никогда не видел сценарий целиком.

Станислав Лукьянов

Из всей «тетралогии отчуждения» «Ночь» больше всего говорит о языке. Невозможность исследовать проблемы коммуникации с помощью той же самой системы коммуникации, заставляет переосмыслить все визуальные возможности. На повествовательную структуру фильма, который можно пересказать, уложившись в одно предложение, накладывается символическая структура и образы, освобожденные от любого символического или метафорического значения. В одном и том же визуальном фрагменте могут быть соединены все три уровня высказывания.

В эпизоде, когда героиня Жанны Моро идет сама после презентации книги, мы видим белую стену, заполняющую почти все пространство кадра. На правом краю немного окон, узкая полоска слева – улица. Маленькая фигура героини движется в этом узком пространстве и останавливается в левом нижнем углу. Антониониевская пустота, поверхность белой стены посреди экрана, может иметь много интерпретаций, но в то же время пустота может означать и саму себя. Длительность кадра дает возможность зрителю прочитать метафору и освободится от нее. Означающее теряет связь с означаемым и зритель больше не думает об отчуждении человека в новом, ультрасовременном городе, или его эмоциональной опустошенности, что может быть первым прочтением этого визуального фрагмента. Он эмоционально переживает потерю символом собственного смысла. Так, стена, занимающая большую часть кадра, которую больше невозможно назвать пространством или плоскостью – она проваливается внутрь изображения, становится визуальной метафорой нового порядка, метафорой кризиса языка, и, следовательно, кризиса коммуникации.

Следующий ключевой в прочтении фильма Антониони визуальный фрагмент – пласт ржавчины в приближении на всем пространстве кадра, который потом отламывает Жанна Моро. Альберто Моравиа назвал этот кадр наивысшей точкой киноискусства. В нем абстрактная визуальная текстура, заключающая в себе невозможность поддаться интерпретации, идеальный пример означающего самого себя, разрушается после человеческого прикосновения.

И в том и в другом эпизоде Антониони предлагает зрителю совершить переход внутри знаковой системы на порядок выше или ниже. Изображение пласта ржавчины, который означает сам себя, превращается в метафору, когда его разрушает рука героини, а в первом визуальном фрагменте метафора теряет связь с означаемым и тем самым создает новый порядок символической системы.

Артем Помазан

Любая из картин «золотого периода Микеланджело Антониони могла бы быть экранизацией сочинений Эрнеста Хемингуэя или Джерома Д. Сэлинджера, а особенно «Затмение», главный фильм этого времени. Здесь вам и фрагментарная структура повествования, где нарушены границы временно-пространственного ландшафта; и беспросветные одиночество человеческой души в современном мире; и, конечно же, постоянное вопрошание о смысле своего существования, которое выражается недосказанностью или полным молчанием. Все эти художники намерены не скрупулезно прорисовывать характеры и пейзажи, а намекать, подсказывать и всегда недоговаривать, будто слово может окончательно погубить жизнь.

Первый же кадр «Затмения» открывается филигранной экзистенциальной арабеской: в холодном буржуазном интерьере, осветленном не менее холодным светом торшеров, флегматичная героиня Моники Витти молчаливо взирает на своего мужа, отчаявшегося и усталого от бесконечного ночного разговора. Поиск ответов на вопрос «что все-таки случилось?» остается безрезультатным на протяжении всего экранного времени. Невыносимая тишина вещей, футуристический город-мечта Корбюзье, бессмысленные разговоры о «дикой» культуре – все это точки и линии, гениально раскиданные Антониони для прорисовки пустоты человеческой среды. Не случайно режиссер в свое время говорил: «Все мои фильмы очень точные и в то же время ни о чем».

Но что же нас так привлекает в «Затмении» и других «некоммуникабельных» картинах? Наверное, искренность человеческой ситуации, в которой оказываются герои (да и герои ли они вообще?). Здесь нет никаких второстепенных культурных декораций, за которыми можно спрятать свое одиночество и отчаяние. Смысловые связи между людьми и вещами порваны. Но даже в таком духовно-телесном вакууме люди продолжают жить и надеяться, не смотря на беспросветность затмения.

Максим Карповец

«Красная пустыня» (Il deserto rosso, 1964)

Живопись и архитектура всегда были ключевыми источниками вдохновения Микеланджело Антониони. Также, как и окружающая действительность, к которой режиссер был особенно чуток. Антониони показывал не столько то, что происходить вокруг, но то, как это происходящее влияет на героев. А это порой куда точнее отражало время и его особенности, нежели сотни документельных фильмов. «Красная пустыня» – это такой же фильм-документ, как и последующие за ним «Фотоувеличение» и «Забриски-поинт».

Плюс к этому «Красная пустыня» – первый цветной фильм режиссера. И Антониони, который не смотря на условную схожесть своих картин, всегда был большим экспериментатором, сполна использует это новое достояние кино. Прежде всего он уходит от реализма («Красная пустыня» – возможно, самый «нереалистичный» фильм режиссера). Каждый кадр здесь напоминает картины художников-урбанистов XX века во главе с Эдвардом Хоппером. Вместо продолжительных разговоров, режиссер ограничивается цветовой палитрой, которая одновременно заменяет слова, усиливает действие и становится такой же частью повествования, как и герои и окружающая действительность. Причем все это не является лишь декоративным элементом, а наоборот, еще больше акцентирует внимание на ключевой идеи фильма – попытке адаптации человека в новом, вечно меняющемся, мире. Не случайно из всех своих коллег, стоявших у истоков неореализма, именно Антониони оказывается крайне актуальным в наше время. С современной индустрией, влияющей на человеческое сознание, с продукцией, заполняющей квартиры, и человеческими чувствами, которые оказываются скрытыми от всех и вся. «Среда не порождает кризис, но провоцирует его взрыв», – говорил Антониони о «Красной пустыне» и эти слова могут быть применимы ко многим из тех безумств, которые мы видим сегодня.

Плюс ко всему в «Красной пустыне» есть два совершенно незабываемых момента. В одном из них Моника Витти, оказавшись в комнате с Ричардом Харрисом, рассматривает стену, в то время, как он любуется ее ногами. Их обоих тянет друг к другу, но это совершенно разная потребность близости. В этой сцене, кажется, есть все: драма, та самая антонионивская некоммуникабельность, есть эротизм, вселенский трагизм, извечное разделение нашего мира на две категории – мужчины и женщины, и главное – то фантастическое умение режиссера работать с кадром и структурой фильма. Т.е. все то, с чем всегда принято ассоциировать кинематограф Антониони. Вторая же, пожалуй, одна из моих любимых, – это красочная сказка, которую Моника Витти рассказывает своему сыну. И это уже совсем другой пример таланта режиссера — с его новаторством, свободой в повествовании и даже авангардизмом.

Станислав Битюцкий

«Фотоувеличение» (Blowup, 1965)

Разобрать по полочкам эмоции, которые чувствуешь по отношению к тому или другому фильму, всегда непросто – хотя бы в силу того, что при каждом просмотре находишь для себя нечто такое, что резонирует с настроением сильнее, чем в прошлый. Однако в случае с «Фотоувеличением», филигранной британской гастролью Антониони, которая с одинаковым успехом могла бы закончиться фиаско, можно легко выделить детали и приемы, на которые не обратить внимание невозможно. Итак, за что же именно я люблю этот фильм? За игры в «собери себе сюжет», которые предлагает режиссер вместо докучливого следования букве невзрачного первоисточника. За лучшую роль Дэвида Хэммингса, презрительно кривящего губы, занимающегося фетишистским сексом при помощи фотоаппарата и подающего игрокам несуществующий теннисный мяч как подтверждение своей одержимости. За симулякровую сущность изображения и фабулы, при которой герой пытается поверить хаосом гармонию и наоборот, а свингующий Лондон снят так, будто по нему только что прокатилась эпидемия чумы. За то, за это, за еще что-то, и так далее – в тщетной попытке истощить формальное и содержательное богатство фильма. И да, конечно же, за пропеллер.

Евгений Карасев

«Забриски-пойнт» (Zabriskie Point, 1969)

Вместе с «Красной пустыней» «Забриски-пойнт» – самый красивый фильм Микеланджело Антониони, и точно – наиболее политический. Он был снят осенью 1968 года – в один из самых горячих годов в истории прошлого столетия. Если в Европе воинственная молодёжь хоронила искусство, отпевала общество спектакля и, в общем-то, строила новый мир, то в Америке дети цветов отрицали военную службу, презирали циничную политику и больше уходили во внутренний поиск самих себя. Этот особенный чувственный и достаточно нерациональный революционный климат Америки, кажется, и ухватил лучше всего Антониони. Не случайно герой «Забриски-пойнт» Марк в первой же сцене покидает бессмысленное заседание революционной ячейки, услышав в спину: «Собрания, пожалуй, – не его стихия».

Но Антониони пытался не просто транслировать хаотическое культурное напряжения в лавах юных радикалов Америки, а, как всегда, создавал собственную историю-негатив, рассказ без причины и морали, свое очередное «приключения» без приключения.

Марк влюбится в девушку из компании «Солнечные пески» и увезет ее в Долину Смерти. Бодрийяр писал: «Пока они проводят время в библиотеках, я провожу его в пустынях». Как и французский философ, Антониони знал, что Америка – это, в первую очередь, пустыня, поэтому именно там, он показал одну из самых эстетических оргий в истории кино. В тоже время Антониони смотрел на Америку 68-го, как на дождевую тучу, взглядом полным упоения и лишенным надежды. Надежда – лишь заигрывание с будущим, которого у его героев, конечно же, нет.

Картина, которую снимала находящаяся на грани банкротства и продажи лас-вегаскому дельцу Керку Керкориану некогда самая грозная и богатая студия «Metro-Goldwyn-Mayer», прогорела в прокате. После окончания съемок в ноябре на Президентских выборах в Америке состоялся реванш республиканцев. Повеяло холодом.

Олександр Телюк

«Профессия: репортёр» (Professione: Reporter, 1975)

Антониони в своём творчестве был создателем особенных загадок о сущности человека, и фильм «Профессия: репортёр» одна из них. Загадка заключается в причине, почему один человек называется именем другого. Дэвид Локк несомненно догадывался, что вместе с именем он примерит на себя и судьбу Дэвида Робертсона, ведь это было неизбежно. И всё равно делает выбор, хотя и понимает, что он приведёт к смерти. Так складывается совершенно невозможная ситуация для того, кого в жизни всё устраивает, и обычная для того, кто хочет что-то изменить – пусть даже и такими крайними средствами.

Мне всегда была важна какая-то предельная смелость выбора, которая присуща герою этого фильма, так как с переменой имени связана перемена участи, перемена судьбы. Кажется, что этот жест является попыткой сохранить свою личность за маской другого человека, изменяя обстоятельства жизни и надоевшее окружение. Конечно же, это очень рискованный опыт.

Так Дэвид Локк становится пассажиром без места – внештатной пешкой в чужой игре. А у такой пешки только два выхода: стать ферзём или быть битой. Но так как мы живём не в Зазеркалье, то второй вариант развития событий более вероятен. И Локк весь фильм бежит в поисках своего места и отыскивает его в конце фильма – место без пассажира, пустую клетку, смерть.

Зрителю же остаётся лишь решить для себя вопрос о причине и сущности выбора Джона Локка, пока камера медленно уезжает из комнаты, оставляя в ней смелого, но потерявшего всё человека.

Алексей Тютькин

«За облаками» (Al di l? delle nuvole, 1995, совместно с Вимом Вендерсом)

В тот момент, когда сонный герой Джона Малковича выходит на пустынный и ветреный пляж, а закадровый голос зачитывает вендеровский монолог о природе образа кино, забываешь обо всем на свете, но прежде всего о «Смерти в Венеции» как каноническом образце жанра «усталый художник в поисках образа». В картине много поэтических образов или пространных фраз именно вендеровского толка (образ, образ, образ). «Мы знаем, что за каждым воплощенным образом скрывается еще один более близкий к действительности, а затем образом скрывается другой и так далее и так далее, вплоть до того истинного образа абсолютной таинственной действительности, которой никто из нас так и не увидит». Или «их любовь длится вечно, хотя на самом деле ее никогда не существовало». Первая часть фильма вообще сильно напоминает ангельскую дилогию Вендерса. История, рассказанная Малковичем, которая однажды случилась в Ферраро – все та же вечная история любви ангела к женщине. Дамиэля и Марион. Желание ангела и сон женщины.

В свое время только и говорили, что в этом фильме все худшее от Вендерса, а все лучшее от Антониони или же наоборот. Это уже не важно. Думаю, лет через тридцать, когда новые синефилы будут со всей своей невинной страстью искать «тайные шедевры» 90-х – среди них обязательно будут «За облаками». Вероятно, самый сокрытый и неуловимый поэтический образ из наследия Антониони, в котором он окончательно расписался в мистицизме реальности. It’s time to go again…

Сергей Дёшин

***

В 70-х – 80-х, когда нам тут удавалось сквозь щели и дырочки кое-что подглядеть, меня поразили два кинорежиссера: И. Бергман и М. Антониони. Поразили тем, что мне не хотелось, чтобы их фильмы текли по своим сюжетам, притчам, смыслам и пр. Хотелось остановить эпизод, даже кадр и долго жить там, где ничего не происходит, но все полно значения. Вот первые кадры «Затмения»: рассвет, куча окурков в пепельнице, плохо убранная комната, два молчащих человека, видимо, после крупного на всю ночь разговора-ссоры. Камера все это осматривает и втягивает не в ход фильма, а в этот самый момент между бессонной нервозной ночью и новым деловым днем. Не фильм складывается из таких эпизодов, сюжет нужен, чтобы мотивировать и образовать эти заводи. Они – эпизоды – никуда не выводят, отсюда грусть, меланхолия, боль, даже отчаяние. Не говоря уж про незримую, неслышимую смерть в гениальном заключительном эпизоде «Профессия: репортер», – смерть, буквально присутствующую – вот она – в облике залитой полуденным солнцем, будничной площади провинциального испанского городка. Особенно прекрасны эти неподвижно движущиеся кадры – городские задворки, сюрреалистические индустриальные пейзажи, пустые огромные стены… в «Красной пустыни». Мы только смотрим, внимательно озираемся, но это смотрение жутко отстраняющее: мир открывается в своей странной посторонности. Камера показывает смотрение, впервые замечание мира, машина повседневной жизни утрачивает смысл. Камера оставляет человека один на один с посторонним миром. Атмосфера, настроение, пробуждаемое таким отстранением обыденного, но как бы больше не знающего нас мира нам знакомы по Чехову. Человек в этом отстраненном мире остается наедине с собой (мотивировка – не имеет значения), наедине со воим глазом-камерой. Он наталкивается на себя, просыпается в свое отсутствие, находит себя чужаком в собственной жизни.

Но есть и другой оборот этого самозабвенного видения. На пути к нему «Увеличение»: глаз-соучастник, а в «Забриски Пойнт» просто упоение, жажда соучастия и ярость взрывающего взгляда.

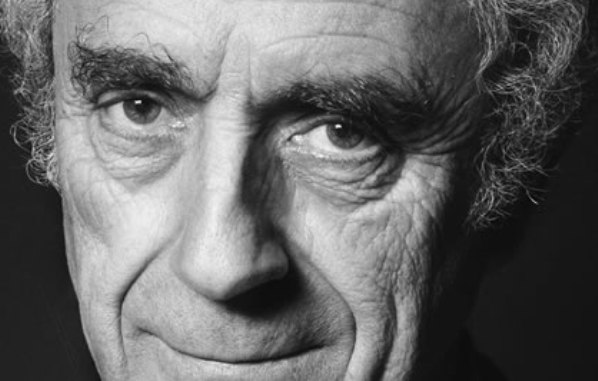

Анатолий Валерианович Ахутин,

российский философ, специалист в области истории науки, философии науки, истории философии, культурологии