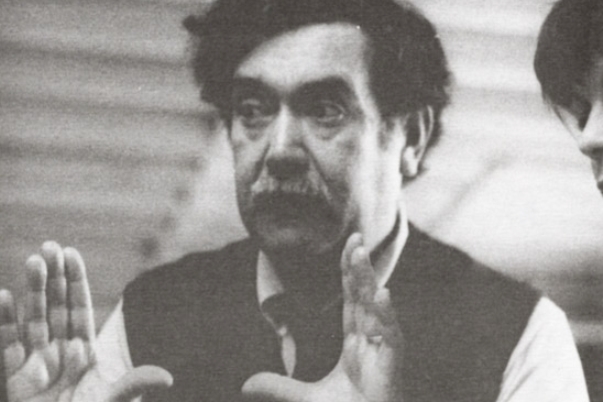

Рауль Руис всегда удивлял разнообразием фильмов – фотофильм, детектив, размышление на тему религии, пиратские истории, истории о призраках, художниках или безумной любви. Он экранизировал множество выдающихся романов от Стивенсона до Пруста, словно опровергая слова Хичкока, что только из посредственной книги можно сделать великий фильм. Он ставил спектакли и создавал видеоинсталляции. В 1991 году с Раулем Руисом встретилась Кэрол Эн Клонаридес, чтобы поговорить о его фильмах, методах и обращению к разным способам создания изображения.

Ситуацию создания фильма вы используете как неотъемлемую составляющую конечного результата. Как это происходит?

Скажу просто: деньги – это далеко не все, как вы догадываетесь. Если ты не часть этой индустрии, ты все равно можешь рассчитывать на ее помощь, хотя это не так просто. Есть вещи, которые все иногда озвучивают. Я могу сказать, как сейчас говорят… миллион долларов – это идеально, пять миллионов долларов – уже недостаточно, десять миллионов – дико мало, пятьдесят – снова неплохо, но некоторые проблемы-таки возникнут! Математически, конечно, это невозможно, но такая арифметическая игра существует во множестве вариаций: $25 тысяч для команды друзей – фантастика, но $100 тысяч – уже маловато и т.д., более-менее устроит миллион.

На пути к своему собственному стилю, я работал коммерческим директором в американских фильмах категории В и в итальянских комедиях дель арте, которые между собой эквивалентны. Комедия дель арте существовала в той же традиции, что и Шекспир, и Кальдерон, и Лопе де Вега, в ней соседствуют роскошь и бедность. И это то, что мне нравится в B-movies, они сняты без денег, но выглядят дорого, на манер Форда Биби, который сделал пару фильмов о Флэше Гордоне. До самого начала съемок Биби не знал, что будет снимать, он записывал первое, что приходило в голову. Он, сам того не понимая, делал рэди-мэйды, занимался автоматическим письмом и создавал objet trouve, используя техники сюрреалистов и художников 20-х – 30-х. Для меня это важно, и я сам всегда стараюсь видеть связь между разными искусствами: кино, театром, инсталляцией и видео.

У вас есть ощущение, что ваши фильмы – иностранные, вне зависимости от того, на каком языке они сняты?

Когда я снимал в Чили свой дебютный фильм Tres Trister Tigres, я почувствовал, что мне нужны какие-то повседневные выражения, которых не существует в чилийском, и я сам изобрел свою игру слов, что-то вроде сленга. Поэтому и возникает чувство, что фильм не принадлежит какой-то одной культуре, ведь герои говорят на никому не известном сленге.

Как зритель откликнулся на фильм? Этот прием отвлек его от сюжета?

А в нем и нет сюжета. Tres Trister Tigres – это бессюжетный фильм, это перевертыш сюжета. Кто-то кого-то убивает. Есть все атрибуты сюжета, но используются они как ландшафт, а ландшафт становится сюжетом. Кольридж в своих дневниках приходит к мысли, что истинный путь в работе с поэзией в том, чтобы использовать овощи как мясо, а мясо – как овощи. Сам человек – как дерево, но ландшафты вокруг него живые и подвижные.

У Уорхола была своя кинокомпания и свое шоу на кабельном телевидении. У Годара своя продюсерская компания, которая занимается телепередачами. Если бы у вас была возможность открыть свою программу на телевидении, вы бы это сделали?

Сейчас мне предстоит довольно странный опыт с театром в Милане. Мы пытаемся сделать что-то в рамках кино и театра. Два года назад я поставил пьесу Oedipus Hyperborean. В первый день репетиций я пришел без текста и сказал актерам: «Давайте сыграем в такую игру: между 8 и 11 часами я отлучусь и буду писать. Потом я вернусь и на протяжении двух часов мы будем работать с тем, что я написал. После полудня начнется репетиция, потом, когда мы закончим, мы поужинаем где-нибудь в городе, а после этого мы будем петь песни». Мы все это проделали, и поставили пьесу за одну неделю. Это была не просто импровизация, для спектакля писал я сам и мои актеры.

Я читала, что вам симпатична идея, что на телевидении не может быть автора. Здесь же мы имеем дело с пьесой без драматурга.

Да. Мы ставили кинопьесу, в которой аудитория находится по одну сторону экрана, а актеры – по другую. И только некоторые моменты из тех, что есть по другую сторону, могли просочиться в кинотеатр. Мы прервали репетиции и занялись фильмом, это совершенно другой опыт. В кино актеры находятся в диалоге только друг с другом, они забывают о зрителях. Они думают только о своих партнерах. Через две недели мы закончили снимать и вернулись к репетициям. И они стали совершенно другими, актеры работали только друг на друга. Они погрузились в очень странную гиперреалистичную ситуацию, в такую, какая возможна в сновидении.

Вы упомянули, что ваша видеоинсталляция в ICA позволила вам объединить кино и театр. Но существенно, что зритель может и физически проникнуть в пространство этой инсталляции.

Да, в инсталляции у зрителя есть возможность зайти внутрь картины. Иногда, когда я снимаю на улице в вечернее время и осветители тестируют лампы, передо мной предстает впечатляющая картина. Неверное освещение создает очень поэтический эффект. Что-то подобное происходит, когда мы репетируем пьесу. В репетиционных буднях из ошибки может родиться что-то превосходное, магическое.

Премьера «Золотой лодки» прошла на Нью-Йоркском кинофестивале. В этой картине вы использовали такие жанры американского телевидения, как криминальное шоу и мыльная опера. Как вы думаете, приняли бы фильм, если бы его показали по телевидению?

Ну, если бы вы сидели в баре, у вас в руке был бы стакан скотча со льдом и вам вдруг вздумалось бы поднять взгляд на телевизор, чувство, что там показывают что-то нормальное, испарилось бы минуте на пятой. В нем много голландских ракурсов, то как говорят персонажи – тоже может насторожить. Я использую насилие как плоскость, преступление – вот рельеф. В фильме редко что-то происходит. Интонации актеров в диалогах остаются в рамках телевизионных норм, но только звучат в три раза быстрее. Я предпочитаю механическую игру, мне нравится школа Михаила Чехова, в отличии от традиций студий актерского мастерства.

В начале вашей карьеры в Аргентине люди, с которыми вы работали, активно откликались на веяния мексиканского телевидения и голливудского кино.

Это была реакция на Голливуд, да.

А основным продуктом мексиканского телевидения были теленовеллы?

С тех пор ничего не изменилось. Я даже снял одну теленовеллу. Потом меня просили сделать короткий сериал, на 104 серии, но я слишком стар для такой работы. Проблема в том, что даже если ты не слишком серьезно относишься к подобной работе, она в любом случае отнимет много сил. Это даже проблема кино вообще: плохие фильмы, как и хорошие, требуют равных затрат энергии и воображения.

Вы пользуетесь новыми технологиями?

Я сейчас буду их тестировать… Я начинаю съемки в Бостоне с Continental Cable Vision, они используют high definition-аппаратуру. Вы видели тест в MIT, где на плоский экран идет изображение не проекцией, а инъекцией?

С точки зрения архитектуры, это должно быть восхитительно.

И страшно, ночью, на здании или на горе… это может быть очень страшно, я серьезно.

Как в фильме «Бегущий по лезвию бритвы». Что вы думаете о таком стремительном развитии медиа-технологий и их влиянии на окружающий мир?

Сейчас наступает момент, когда мы можем его оценить. Новые технологии – это реальный вызов, вызов опасный. Технологии коммуникации в архитектуре поднимают новую проблему урбанизма, и нам необходим новый Баухауз, чтобы мы могли оценить эту проблему критически. Нам необходима позитивная критика, чтобы изобретать новое, чтобы использовать аудио-визуальные открытия, как основу нового урбанизма.

В чем тут сложность?

Пресыщение. Оно рождает слепоту. Это как с телевидением: люди смотрят и не видят.

В своих работах вы используете банальность как средство и аранжируете ее визуальной дизориентацией. Какую цель вы преследуете?

Я надеюсь, что мои фильмы будут пересматривать, рассматривать пристальнее, как предметы в доме, как картины. В них должен быть минимум запутанности.

Если бы вы снимали на видео, ловкий зритель мог бы и сам, взяв две VCR-камеры, снять ремейки ваших фильмов, смешать их, перемонтировать.

Это как раз то, для чего они были сняты! Они интерактивны. Все так погружены в разговоры о кризисе кинематографа. Я не могу разделить эти переживания, потому что понимаю, ничто не потеряется и не исчезнет. Это кризис не больший, чем конец существования фрески как техники: спустя время придет художник Джексон Поллок и ему понадобится эта техника. Это игра, спор с материей. Когда ты что-то теряешь, ты так или иначе возвращаешь утраченное. Это очень драматичный процесс. Кино, пожалуй, лучший способ почувствовать это равновесие.

Кэрол Энн Клонаридес – независимый продюссер и куратор из Бруклина

Издано в журнале BOMB, 34 (зима, 1991)